|

スルコレブチア・メントーサ SE121 数年前、私はチェコからスルコレブチア・メントーサ SE121の種を購入しました。 このサボテンは、ボリビアのアイキレ、標高2300メートルの地で自生する種で、その独特な美しさに魅了されました。 緑の球体に黒い刺が特徴的で、まるで小さな宝石のようです。 育成の旅 このサボテンを育て始めてから数年が経ち、私はその成長を見守り続けてきました。 水やりや日光、温度管理に気を配りながら、SE121が健やかに育つよう努めてきました。 そして今年、その努力が実を結びました。 初めての花 今年の春、SE121は初めてその美しい花を開花させました。 白い筋が入ったピンクの花は、緑の球体から優雅に咲き誇り、そのコントラストが何とも言えず美しいのです。 この瞬間を、私はずっと待ち望んでいました。 写真に収めた記憶 花が咲いたことを記念して、私は初めてSE121の写真を撮ることに成功しました。 カメラを通して見るその花は、さらに鮮やかで、その美しさに改めて心を奪われました。 写真は、私のサボテンとの長い旅の大切な一コマを捉えています。 まとめ スルコレブチア・メントーサ SE121は、その緑の球体と黒い刺、そして美しい白の筋の入ったピンクの花で、私の庭を彩ってくれます。 チェコからの種が、私の手によって育てられ、美しい花を咲かせるまでになったことは、私にとって大きな喜びです。 これからも、この小さな宝石のようなサボテンを大切に育てていきたいと思います。 皆さんも、サボテンの育成に挑戦してみてはいかがでしょうか。 それは、生命の不思議と美しさを感じることができる、素晴らしい経験になるでしょう。 スルコレブチア・ロベルトバスケジー LH1424 数年前、私はスルコレブチア・ロベルトバスケジー LH1424の種を手に入れ、小さな鉢に蒔きました。 それは、サボテンの世界への小さな一歩でしたが、私にとっては大きな冒険の始まりでした。 この種から、私は一つの生命を育て、その成長を見守ることができるのです。 種から育てる喜び サボテンの種を育てることは、忍耐と愛情を必要とします。水やり、日光、温度など、細かな注意を払いながら、私はこのLH1424を大切に育ててきました。 最初の芽が出た時の興奮は、今でも鮮明に覚えています。 それは、まるで新しい命が息を吹き返したかのようでした。 白い花の恵み LH1424は、毎年春になると、私に美しい白い花を見せてくれます。 その純白の花びらは、まるで雪のように繊細で、見る者を魅了します。 私はその花が咲くたびに、自然の創造する美しさに感謝しています。 それは、私がこのサボテンに注いだ時間と労力の、見返り以上のものです。 写真と共に 毎年、この白い花が咲くと、私はそれを写真に収めます。 これらの写真は、LH1424の成長の記録であり、私のサボテン愛好家としての旅の一部です。 それぞれの写真には、その年の成長と変化が映し出されており、私にとって非常に貴重なコレクションとなっています。 まとめ スルコレブチア・ロベルトバスケジー LH1424は、種から育てることの喜びと、自然の美しさを教えてくれる素晴らしい植物です。 その白い花は、春の訪れを告げ、新しい季節の始まりを祝福してくれます。 これからも、私はこのサボテンを大切に育て、その美しい花を楽しみにしています。 皆さんも、自分の手で何かを育てる喜びを見つけてみてください。それは、人生に新たな色を加えることでしょう。 スルコレブチア・エリザベータエ LH1128A

数年前、私はチェコからスルコレブチア・エリザベータエ LH1128Aの種子を購入しました。 エリザベータはその耐寒性と美しい花で知られており、私のサボテンコレクションの中でも特に愛着を感じる存在です。 発芽から開花へ 種子を発芽させる過程は、まるで新しい命が誕生する瞬間を見守るようで、毎回感動的です。 LH1128Aの種子も例外ではなく、最初の小さな芽が土から顔を出した時の喜びは、今でも鮮明に覚えています。 それから数年が経ち、今では毎年恒例でその美しい花を咲かせてくれるまでに成長しました。 黄色とピンクの花の競演 LH1128Aは、春が訪れると、黄色とピンクの花を同時に咲かせます。 この色の組み合わせは、まるで太陽の光を反射するかのように明るく、私の温室を彩ります。 黄色い花は、太陽の温もりを感じさせ、ピンクの花は、柔らかな春の訪れを告げてくれます。 写真で残す記憶 毎年の開花は、写真に収めることで永遠の記憶となります。私は、LH1128Aが咲くたびに、その美しさをカメラに収め、それを友人や家族と共有します。 これらの写真は、私のサボテン愛好の旅の中で、大切なマイルストーンとなっています。 まとめ スルコレブチア・エリザベータエ LH1128Aは、チェコからの種子が、日本の私の庭で、毎年美しい花を咲かせる奇跡を見せてくれます。 その黄色とピンクの花は、私にとって春の訪れを告げる信号であり、新しい季節の始まりを祝福するものです。 皆さんも、サボテンの種から育てる喜びを体験してみてはいかがでしょうか。 それは、生命の不思議と美しさを再発見する旅となるでしょう。 【雑感】 河野太郎もChatGPTに喋ってもらえば良いのに。 「やから」言うた~と叩かれなくても良いかもしれません。

0 コメント

ノトカクタスのゲゼルシャフト(愛好家研究グループ) ※「ゲゼルシャフト」と「ゲマインシャフト」って、社会学かなんかで習って、言葉と概念をよく覚えないまま、卒業しましたが・・・ ノトカクタスの「研究」とか「学問」をしているのが、ゲゼルシャフトだとイメージが付くと、直ぐに覚えれそうですね。 ・・・・で何となくですが、実はノトカクタスって凄いんじゃないの? と根拠も無く思っている事もあり、不定期でノトカクタスの種を播いています。 ノトカクタス・オキシコスタータス・アクトゥス 今年の春前にもアップしていましたが、開花しました。 成長し、球体が大きくなるにつれて、花の大きさが巨大化していっています。 ノトカクタス・獅子王丸・マイナー:STO270 このサボテンは自分で実生したのでは無く、柏原市の芳明園で購入したノトカクタスです。 透明感のある赤い花が美しく見とれてしまいます。 ノトカクタスなのに、自家受粉せず、まだ種が取れていません。 ウィギンシア・グラディアータ ウルグアイの岩場の水たまりの付近に生えているサボテンです。厳密にはノトカクタスでは無く、ウィギンシア(地久丸の仲間)ですが、ADBLPSなどではノトカクタスとウィギンシアを同じにしているので、ノトカクタスとして写真をアップしたいと思います。 数年前にモスクワのサボテンクラブの電子雑誌で紹介されており、雑誌で掲載されていたのと同じフィールド番号の種子を数年前に播いていたのですが、発芽せず。 本種は、その後チェコから導入した種子から発芽させたグラディアータです。 ウィギンシア・グラディアータ

今年は開花もしてくれましたが、花が合わず受粉させていません。 ウィギンシアは花一房の種子が少なく、ひと夏に何回も花が咲くので、常に受粉させていないとなかなか種の数が取れないので、ちょっと面倒くさいです。

アカントカリキウム sp P91 種子を100粒注文したのですが、手違いで10粒しか送られてこず、その後、発芽した全個体を接木していたアカントカリキウムです。 そんな、苦い思い出にあふれた本種ですが、今年初めて開花してくれました。 数年前までは、sp(エスピー)種として扱われていましたが、最近ではacanthocalycium klimpelianumとする情報をよく目にします。 いずれにせよ、紫盛丸に近いアカントカリキウムだと思います。 とても育てやすく、プシス並みの強健さを感じます。 アカントカリキウム・グラウカム まだ、Swiftコードが生きていた戦前にモスクワのサボテンクラブから頂いたグラウカムも絶好調に開花してきました。 透明感のあるレモンイエローが華やかです。 アカントカリキウム・赤花グラウカム

上と同じく、グラウカムですが、ちょっと紫色っぽい体をしている赤花グラウカムです。 本種は、ちょっと皮膚が弱いのか、実生栽培の難易度がなかなか高いです。 毎年、種子を沢山つけてくれるので、播種するのですが、大きく育てるのに苦労しています。 ギムノカリキウムの一斉開花はもう少し先かもしれませんが、一部では開花しつつあります。 そうしたギムノカリキウムの写真を撮影してみました。 ギムノカリキウム・アルマツム(アルマーツム)LF597 2017年に播種をし、2021年に接木をしたアルマツム君です。 2021年の接木直後の様子 既に接降ろしをして1年以上経過しましたが、改めて黒くて強いトゲを見せてくれます。 ギムノカリキウム・アチラセンセ・カインラドリアエ VG-020 私にしては珍しく自根で育てています。 数か月前まで、育苗トレーで育てていましたが、今年の冬に鉢上げし、牛糞のたっぷり入った土に植えています。 暖かくなり、みるみると膨らみ、今年初めての花を見せてくれました。 ちょっと黒っぽいトンボ型の刺をしており、個人的には好きなギムノカリキウムです。 ギムノカリキウム・マザネンセ v.フェロックス P30 これまで、なんども播種しましたが、夏の高温障害や台風で大きくすることが出来なかったサボテンです。 今回は3度目の挑戦ですが、やっと蕾があがるまで大きくさせることが出来て感無量です。 彼もちょっとトンボ型の刺をしています。 トンボ型の刺が好きな私としては好みのサボテンです。 ギムノカリキウム・オリエンターレ・ヴィクロヴィ VG476 ヴィクロヴィは2016年にロシアのVictor Gapon氏により新種記載されたギムノカリキウムです。 アチラセンセと近い種類のようで、アチラセンセっぽい美しい淡い花を咲かせてくれます。 ちなみに、私が育てているサボテンで、Field NumberがVGとついているのは、このVictor Gapon氏の研究チーム由来の種子です。 このヴィクロヴィ君。 花も奇麗なのですが、個人的には、この種子鞘が大好きです。(去年の夏の写真) 緑の水風船の様なまんまるの形をしてくれます。 これが、堪らなく可愛ぃ~♡ 思わず手で触れたくなります。

これで、ぽにょぽにょした触感だと・・・最高なのですが・・・ 触るとパッつん、パッつんです。 今年は、春先の天気も悪く、気温も低い状況です。 メディオロビビアの開花は絶不調ですが、いくらか咲いてくれたので写真に収めてみました。 メディオロビビア・ハーゲイ FR57 もう、かれこれ5年間は伴にいてくれている、ハーゲイのFR57です。 メディオロビビアに典型的なサーモンがかったオレンジ色をしてくれています。 一時期、調子を崩していましたが、土に有機分を大量に漉き込むように育てたら、かなり復活してきた感じがしています。 メディオロビビア sp ヴィラゾン Mediolobivia sp. Villazon 白い花に緑の縁取りのある、変わった感じのするメディオロビビアです。 弊宅のヴィラゾンには、さらにオレンジの縞が入る事があります。 また、白い花もオレンジ色っぽく変化したり、かなり変わった花サボテンです。 オレンジ色の縞の入ったメディオロビビア sp ヴィラゾンです。一部の個体にはこの傾向が強く出ます。 メディオロビビア sp ポッポ ドイツのケーレス(Koehres)から導入した、「sp ポッポ」と名付けらえたメディオロビビアです。 Poopoとはボリビアのある地名を指すようです。 Poopo産のメディオロビビアの写真を見ると赤い花色をしていたので、赤を想像してましたが、実際咲淡いてみると淡いピンク色の花でした。 雄蕊が黒いので、喉黒花の印象があります。 メディオロビビア・ピグマエア・クナイゼイ WR676a 去年はあまり盛大には開花してくれませんでしたが、今年は大規模に開花してくれました。 メディオロビビアは結構な肥料食い&湿度のある土壌を好むようです。 その為、普通のサボテン用土よりも大量の堆肥を混ぜ込んでいます。 この肥料分の多さが開花の多さにつながった感触を得ています。  Mediolobivia pygmaea 'gavazzii' WR828 Mediolobivia pygmaea 'gavazzii' WR828 メディオロビビア・ピグマエア・ガバジー WR828 種子の輸入第一回目(Succseed)に購入したメディオロビビアです。 カキコを外して育てたり、接ぎ木して増やしたりして、もうすでに10年近く楽しまさせてもらっています。 メディオロビビアにしては小ぶりの可愛らしい花をつけてくれます。 メディオロビビア・ミクスティカラー RW425

基本種のハーゲイやピグマエアなどとは明らかに異なった印象をうけるメディオロビビアです。 メディオロビビアは、「レブチアとロビビアの中間的な存在」として、その属名が付与されています。 本種は、まさにレブチアとロビビアの中間体的な印象を受けます。 球体も、他のメディオロビビアと大きく異なり、比較的大柄な雰囲気があり、ちょっとロビビア・ペントランディの雰囲気があります。 また、花も他のメディオロビビアと異なります。写真では分かり難いかもしれませんが、かなり大きな花を咲かせます。 今年は比較的暖かい冬だったと思いますが、天気が悪い日が続いた影響なのか、開花が非常に遅いです。 開花はしないものの、いくらか春らしい変化の兆しが感じられます。 パロディア・ツベルクラータ 3年前から、チェコからパロディア・ツベルクラータの種子を導入し、育てています。 本種の種子はエケベリアと同じくらいの大きさ、種子袋には埃がうっすらと入ってるような感じでした。 播種後、半年ほどでマッチ棒ほどの大きさになりました。 写真の株はその時にキリンウチワに接ぎ木したものです。 今年の冬、強い直射日光にさらしてイジメ栽培を行ってみましたが、刺が見事な感じになってくれました。 セレウス・アエティオプス(亜聖) 一時期、ADBLPSのサイトで、セレウス・アエティオプスの写真をトップ表示でプロモートしていました。 その時の画像の美しさに魅了されて、2年前に種子を購入したものです。 自根の株は、現在2㎝ほどの大きさですが、接木した株は既に20cmほどの大きさになっています。 生長点の雰囲気が開花っぽいのですが、春の訪れによる成長点の変化だけかもしれません。 エキノケレウス・コッキネウス×ストラミネウス AG11 (自然雑交)

このサボテンも既に3年栽培していますが、さすがにロビビアやレブチアみたいに2年目に開花とはなりませんでした。 2回の冬を経て、ようやく蕾がつきそうな感じです。 胴体から蕾が突き破って出てきています。 どうも、エイリアンのあのシーンを思い浮かべてしまいます。 ノトカクタス・オキシコスタータス・アクトゥス HU57 ADBLPSのサイトの写真を見て、緑の体に黒刺の姿にうっとりしてしまい、数年前から育てているノトカクタスです。 このノトカクタス・アクトゥスには中刺が無く、球体にへばりつくような刺をしていることもあり、見た目からも痛そうではありません。 本種は、ノトカクタス・オキシコスタータス(N.oxycostatus)の一種だと考えられていますが、アクトゥスは中でも刺が特に短めなのが特徴だと言われています。 うちのアクトゥスはブラジルのQuevedosという場所が産地になっていますが、牧畜などで有名なパンパ平原のど真ん中に位置しています。 草原が広がるパンパ平原のサボテンと言う事で、カラカラに乾燥しているような場所で生育するサボテンではありません。 パンパ平原のサボテンは比較的強健な種類が多く、いわゆる初心者用のサボテンが沢山存在していますが、本種も例に漏れず、育てやすい印象です。 普通のサボテンよりも、水を多く与え、有機質(牛糞たい肥)などを多めに混入した乾きにくい土で育てています。 反対に、普通のサボテンの様な用土だと、若干黄緑色が強くなり肥料切れの傾向を呈してきます。 ちなみに、学名の「Acutus」という名前はラテン語で、「鋭く、尖った」という意味で、稜の縁が鋭角になっている事を表しているそうです。 海外での栽培写真を見ていてもそうなのですが、本種は根本の所から茶膜が上がってきます。

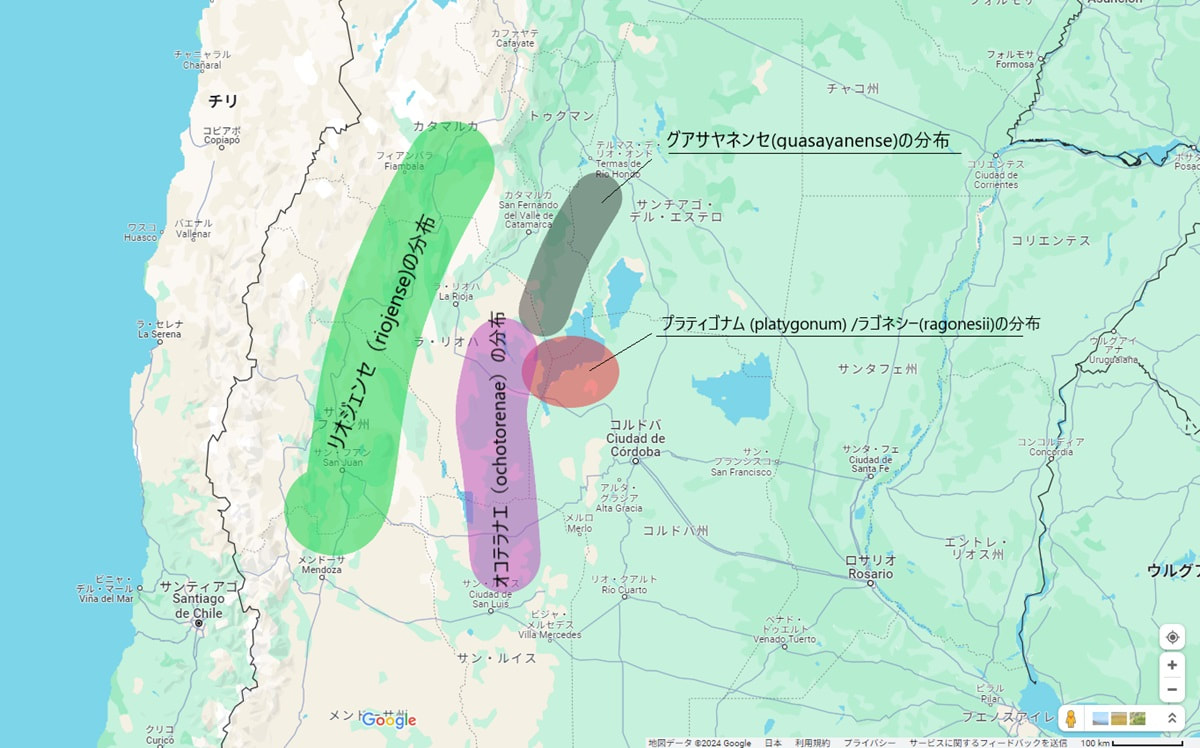

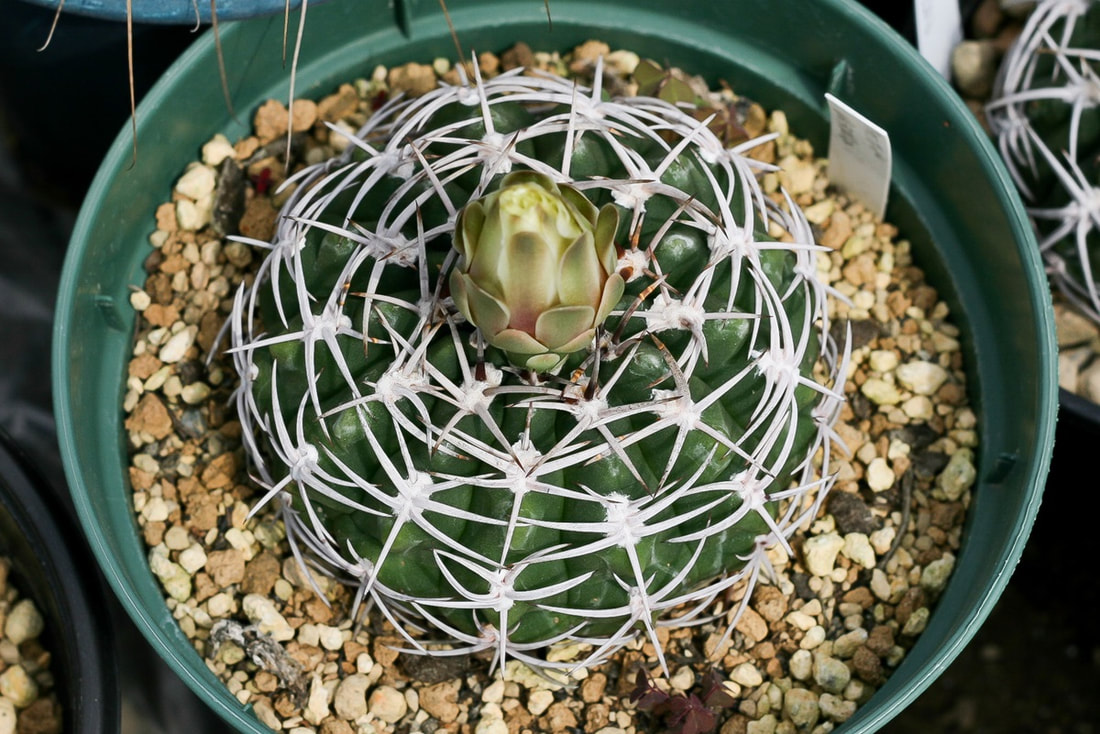

調子悪いわけでは無いのですが、本種の特徴だと思います。 うちではギムノカリキウム・リオジェンセ・グアサヤネンセ(Gymnocalycium riojense guasayanense)というサボテンを栽培しています。 グアサヤネンセ? なんだ!?その、舌噛みそうな名前は!? と言う軽い気持ちで播種したのですが、なかなかどうしてカッコイイ! その後追加して、今のところ、我が家では2系統のフィールド番号のグアサヤネンセが育っています。 かっこいい!と大好きなのですが、このサボテンの背景は全く分かっておりません。 グアサヤネンセの事をちょっと知りたくなり、最新のChat GPT4.0(コパイロット)で調べてみたのですが・・・・Chat GPT3.5とは大違い。 情報の渦に飲み込まれ、グアサヤネンセだけでなく、グアサヤネンセが属するお椀型種子(トリコセミネウム Trichosemineum)全体像の話に引き込まれてしまいました。 とりあえあず、その時の内容を下記に記してみます。 お椀型種子(トリコセミネウム Trichosemineum)のグループとグアサヤネンセ - リオジェンセ(riojense)のグループ - リオジェンセはボーデンベンデリアナム(bodenbenderianum)と同種とされる。 - 平らな稜と隣接する刺を持ち、平坦な砂地に生育する。 - 分布域はサンフアン州からカタマルカ州にかけて広がる。 - 棚下で栽培していても、茶色く褐色になるものが多い - 全般的に成長速度が遅く、また、一部では種子が非常に小さいもの(ピルツィオラム:piltzorum)が含まれる ⇒ ようは難物 - オコテレナエ(ochotorenae)のグループ - オコテレナエはモーゼリアナム (moserianum)を含む複数の亜種や変種からなる一族である。 - 凹凸のある稜と突出する棘を持つ花が特徴で、岩の多い地形に生育する。 - 分布域はシエラ・サン・ルイスからサリナス・グランデス塩湖の北西端にかけて広がる。 ‐南から北に向けて、オコテレナエ(ochotorenae)、バッテリー(vaterii)、クノリー(knolii)、モーゼリアナム(moserianum)、 インターテクスツム(intertextum)と分布する。 - G. riojenseの分布域の東側に位置し、一部ではプラティゴナム(platygonum)やラゴネシー(ragonesii)と重複する。 (サリーナス・グランデス塩湖の周辺) - 体色はG. riojenseよりも緑色がかったものが多い - 成長速度は早くリオジェンセ比べて約2倍速く成長する。 ⇒ ようは育てやすい ※ 北限に生息する、モーゼリアナム(moserianum) インターテクスツム(intertextum)は種子が極めて小さく、オコテレナエとするのは誤りだという意見も出ています。 - グアサヤネンセ(guasayanense)について - グアサヤネンセ(guasayanense)はリオジェンセの亜種や変種の一つと考えられるが、詳細は不明である。 - 稜が非常に突起し、明るい棘が突出するが、銀色の覆いがあるという特徴がある。 - 成長が非常に遅く、最大で8cmになる。 - 稜の突起からはオコテレナエに近いと思われるが、植物の外観からはリオジェンセに近いと思われる。 ※ 暗に西のリオジェンセとオコテレナエの影響を言及しているようです。 【追記】 MicrosoftのEdgeで、コパイロット(Copilot / Cha GPT4.0)が無料使えるという事でしたので、グアサヤネンセ(guasayanense)の事を調べようと、オロモウツ(Olomouc)のサボテンクラブの文章を物色していました。 そして、文章を翻訳、まとめて貰ったのですが・・・・このコパイロット君。 チェコの別のサイトを提示し、「グアサヤネンセ(guasayanense)に興味があるのであれば、このサイトもどうですか?」と、ピルゼン(チェコの都市名)のサボテンクラブのサイトを勧めてきました。 早速、コパイロット君をぶん回すのですが、いかんせん、地名がバンバンと出てくる文章で、アルゼンチンの地名について無知なので良く分からない。(ただ、内容的には何となく凄い面白うそう!) ちょっと、時間をかけながらGoogle Mapで、地図を作成しながら、コパイロット君の吐き出す訳文をよく見ると、いろいろな事が分かりました。 この文章は、基本的には小さなお椀型のトリコセミネウム(Trichosemineum)・タイプのギムノカリキウムについて書かれています。 ※ トリコモセミネウム(Trichomosemineum)と「モ」を加えることもあるようですが、良く分かりません。 種子を輸入したり、また、クラブの師匠からバッテリーの種を頂いたりと、この小さなお椀型種子を手にする機会は少なくありません。 しかし、このタイプには本当に、嫌な思い出しかありません。 播種すると、ほぼ全部発芽してすくすくと成長するので(バッテリーなど)、「お!このタイプは簡単だな」。と油断していると・・・ 泣きそうなほど難しい種類にぶちあたります。(ピルツィオラムを筆頭に他のリオジェンセ系) この難易度の落差に嫌になるのですが、この文章を見ると、オコテレナエ系とリオジェンセ系の違いか!と言う事が分かり、今までのもやもやが氷解しています。 【蛇足】

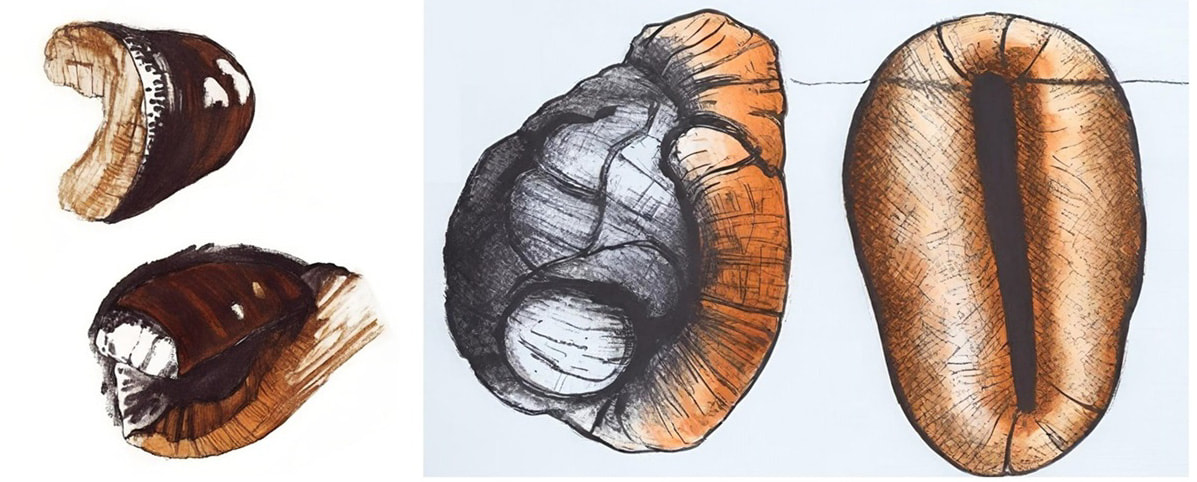

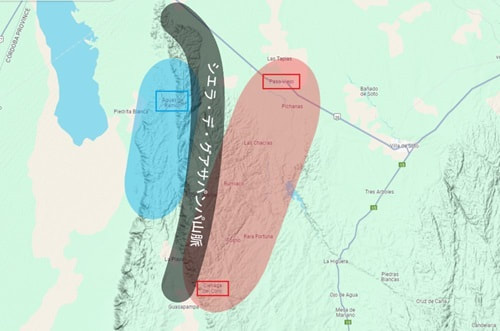

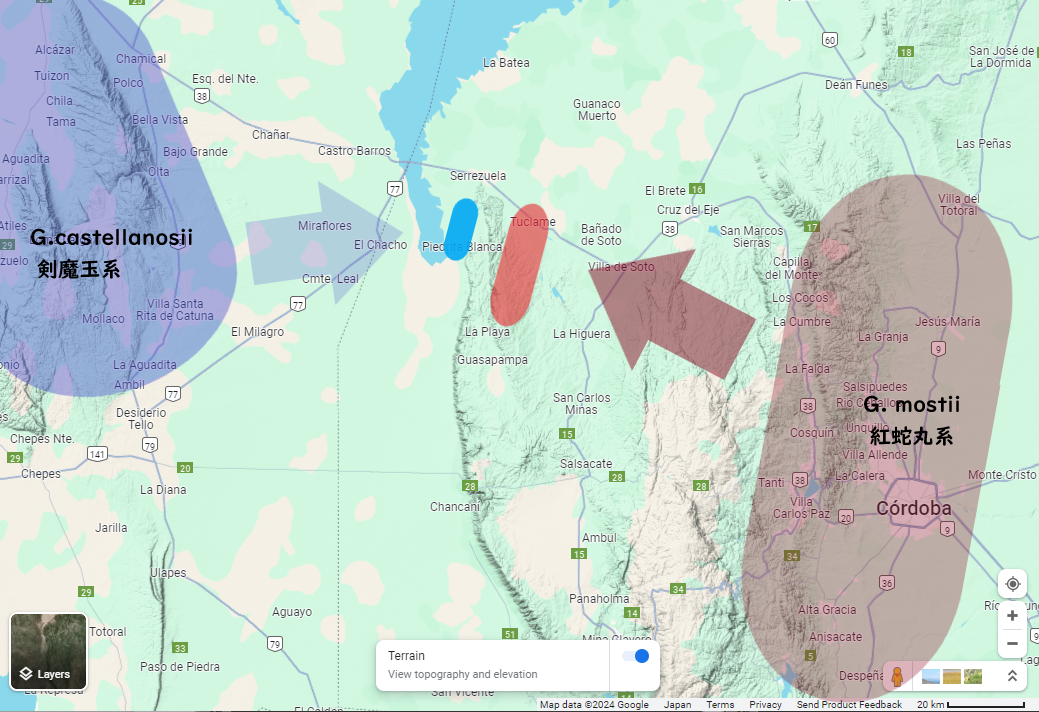

さて、今回、前出の天下茶屋のサボ源之助 68歳(ChatGPT3.5)の弟である、サボ源次郎 66歳(Chat GPT4.0)にも登場して頂きたいと思います。 オロモウツ(Olomouc)の内容をもとにグアサヤネンセについて語ってき頂きます。 サボ源之助(Chat GPT3.5)------------------------------------------------------ なぁ、これやろ、Gymn. riojense ssp. paucispinum var. guasayanense Strigl、ってのはな、アルゼンチン、サンティアゴ・デル・エステロのシエラ・グアサヤンってとこに生えとるな。 形が平らで、まるいねん。 ええと、その頭っからひっこ抜いたところがへこんどるというか、ざらざらした感じやねん。 皮が淡いグレーか、灰緑色で、たまにワックスみたいやで。それで、花が咲くんやけど、直径35~120ミリ、高さは10~18ミリぐらいやな。 根っこは大根みたいになってるねん。肋骨は大体9本あって、平らで膨らんでて、間に深い、ちょっと波のある溝があって、それで小さな盛り上がりがあるんや。 その盛り上がりには、普通は3本のトゲが生えてるんやけど、YかTの字みたいに配置されてて、長さは8~12ミリぐらいで真っ直ぐや。それが身体にピッタリと付いてなくて、硬くて、明るい角みたいな色してて、先っちょが暗い色やねん。 古くなったらトゲがなくなってくることもあるみたいやね。 花は頂上から生えるんやけど、普通の種類と変わらんねん。 これがGymn. platygonumと違うとこは、肋骨がもっと細かくて、波のある溝があることやな。 それと、トゲが真っ直ぐで長いことやね。 このギムノカリキウムのvar. guasayanenseは、シエラ・グアサヤンからカタマルカ州の南部に広がってて、サリナスの西側にあるねん。 めっちゃ似たような場所にGymn. platygonumも生えとるけど、直接接触してないらしいね。 < < 感想 > > > 語りは、軽妙なのですが、全然おもしろくねぇ~~ 話に纏まりがなく、冗長ですね。 サボ源次郎(Chat GPT4.0)------------------------------------------------------ おおっ、せやな! Gymnocalycium riojense ssp. paucispinum var. guasayanense、1991年にStriglさんが説明した、めっちゃ面白いサボテンやで! ちょっと聞いてみてや!こいつの特徴を教えてやるわ: 体:平らで丸い体や。トゲのない頂点がちょっとくぼんでるね。表皮は灰色から灰緑色で、ちょっとしわっぽく見えるで。 サイズ:花が咲く個体は直径で35mmから120mmくらいやで。高さは10mmから18mmや。根はね、大根みたいな感じや。 稜:普通は9本の稜があって、平らに膨らんでるね。 これらの稜は深くてちょっと波打った縦の溝で区切られて、細い横の溝で更に分かれて、低くてほとんど盛り上がってない突起になってるわ。 アレオーレ:丸いアレオーレは最初は短い灰白色の毛で覆われてるけど、すぐに灰色になって最終的に消えるで。 トゲ:普通はY型かT型に並んでるんや。3本のトゲは真っ直ぐで硬くて、角のような色で先っちょが暗いんや。 面白いことに、このバリエーションは体の端の古いトゲを失うことが多いね。 古いアレオールには1本か2本、あるいはトゲがないこともあるで。 花:花は頂点のアレオールから咲くで、普通のバリエーションと同じや。 生息地:このサボテンはアルゼンチン、具体的にはサンティアゴ・デル・エステロ州のシエラ・グアサヤン地域が原産地や。 識別特徴:Gymn. riojense ssp. paucispinum var. guasayanenseは、より複雑な稜、稜間の波状の溝、長くて真っ直ぐなトゲでGymn. platygonumと異なるんや。 分布はシエラ・グアサヤンの北からカタマルカ州の南部まで広がってて、常にサリナスの西側や。 面白いことに、Gymn. platygonumの分布と直接重ならないで、中間形態は見つかってないで。 関連する分類学的なメモでは、Hans TillさんとHelmut Amerhauserさんがこの分類を亜種レベルに昇格させることを提案してるんやで:Gymn. riojense ssp. guasayanense (Strigl) H. Till comb. nov. これはおそらく、paucispinumを別の種として認識したことに関連してるんや。 他の発見もあって、Ciudad Recreo、Guasayan、Villa Guasayanなどの場所からの標本があるで。 < < 感想 > > > さすが源次郎、ポイント、ポイントを押さえている。 しかも、面白いと思われるところが分かっている。 「面白いことに、Gymn. platygonumの分布と直接重ならないで、中間形態は見つかってない」 これを面白いて思う、源次郎!流石です! そうですよね、グアサヤネンセとplatygonumは両者ともトリコセミネウム(Trichosemineum)で場所的に接しているのにも関わらず、交雑個体が無い。 何かしらの「遺伝的隔離」があるっていう事ですよね。それが何なのか!? 寄せ付ける昆虫が違う? 花の開花時期が違う? めっちゃ面白いやん! 源次郎! Kaktus Klubと言うモスクワのサボテンクラブがあります。 不定期ながら、年に数回サボテンに関する文章を発表しています。 2023年にはヴィクター・ガポン氏による、ギムノカリキウム・フェロシオールの文章が発表されていました。 うちの温室のフェロシオールは全て、このヴィクター・ガポン氏の採取した血統が由来となっている事もあり、どんな内容なのか興味がありました。 但し、文章はロシア語。これまではGoogle翻訳2回かけても良く分からない状態でした。 しかしながら、最近の生成AIの影響により、「文章を簡易にまとめる」、「箇条書きに書く」、「結論を先に抽出する」など、文章の解析が非常に楽になり、翻訳のハードルがかなり下がってきています。 今回、その文章について、ChatGPTの助けを得ながら、内容をまとめてみました。 ①ギムノカリキウム・フェロシオールとフェロックスの相違 フェロシオールというサボテンは一般的によく耳にすると思いますが、一部ではフェロックスと言う似たような名前で呼ばれることがあります。 この相違には下記が背景としてあるようです。 ・中刺があるものをフェロシオール、中刺が無いものがフェロックス(トンボ型の刺)としていた。 ・現地では中刺があるもの(フェロシオール:Ferocior)とないもの(フェロックス:ferox)は混在し生育している。 ・よって、フェロックスとフェロシオールの違い(中刺の有無)は個体差の様なもので、品種を分けるまでの必要はない。 ➁ フェロシオールの分布 フェロシオールはシエラ・デ・グアサパンパ山脈(Sierra de Guasapampa)周辺という限られた範囲で生育しているサボテンである。 ③ シエラ・デ・グアサパンパ山脈で二つに分かれるフェロシオール ・シエラ・デ・グアサパンパ山脈で東型と西型で分かれるフェロシオールであるが、実は外見的には殆ど一緒。 ・外見は殆ど一緒だが、種子の形態が異なる為、両者はそれぞれ違う種類だとみなされている。(仮) ※より細かく地図を見てみたい方は、GoogleMapでもセットしているのでご覧ください。 (デフォルトは、うちの家フェロシオールの自生地(Tosno)に設定しています。 東側: 種子: 黒くて、つやがなくて、ざらざらしている。 分布: 東側が中心(地図赤色部分)コルドバ州のパソ・ビエホ(Paso Vejo)とシエナガ・デル・コロ(Cienega del coro)に分布する) 種子の形態から、紅蛇丸(G. mostii)の影響を強く受けたフェロシオールと考えられる。 その為、東側の個体は、G. mostii subsp. ferociorの名前が相応しいと考えられる。 紅蛇丸系フェロシオール(G. mostii subsp. ferocior) 西側: 種子: 赤茶色で、光沢があり、ツルツルで、とげとげの突起がある。 分布: 西側が中心(地図青色部分)アグア・デ・ラモン(Agua de Ramon) 種子の形態から、剣魔玉(G.castellanosii)の影響を強く受けたフェロシオールと考えられる。 その為、西側の個体は、G. castellanosii subsp. ferociorの名前が相応しいと考えられる。 剣魔玉系フェロシオール(G.castellanosii subsp. ferocior) ③ 東側/紅蛇丸系フェロシオールと西側/剣魔玉系フェロシオールの進化についての仮説 ・紅蛇丸系フェロシオールと剣魔玉系フェロシオールには「収斂進化パターン」と「共通の祖先パターン」という二つの仮説がある。 「共通の祖先パターン」 シエラ・デ・グアサパンパ山脈周辺の分布域にはかつて一種類のフェロシオールの祖先になるサボテンが存在していた。 しかしその後、山脈を隔てて、東側は紅蛇丸(G. mostii)交雑の影響を受ける。 西側は剣魔玉(G.castellanosii)の影響を受けた。 【雑感】

うちのフェロシオールは、播種した全ての個体で中刺がほとんど出ません。 トンボ型の刺をしています。 これは、このフィールド番号特有の特徴だと、ずっと嬉しかったのですが、ぬか喜びだったようです。 ただ単にフェロックス(中刺なし)という個体差だったようです。 また、うちのフェロシオールの地理情報を、地図で見てみると、東側です。 しかも取れた種も光沢の無い真っ黒な種です。 典型的な「東側の紅蛇丸(G. mostii)系フェロシオール」であることが分かり、現地のロマンを感じています。 昔からあるスルコパッション(Sulcopassion)というベルギーのサイト。 PDFの文章が大量にあるのですが、私自身、サボテンの論文を読めるほどの知的基礎体力が無いため、あまり見ていませんでした。 但し、少しの専門用語をChat GPTに食わせるとなかなか面白い文章が翻訳されてきました。 <出典URL> https://www.sulcopassion.be/pdf/0107_2001.pdf (注:PDFドキュメントです) かいつまんでみると・・・ ・南北アメリカ大陸はこれまで4回の氷河期に見舞われ、サボテンはほぼ死滅した。 ・氷河期が終わり、わずかに生き残ったサボテンが、アンデス山麓を目指して生息域を広げて行った。 ・そこには二つの大きなグループがあった。 1)ワインガルチアグループ: ワインガルチアグループには、ワインガルチア属、スルコレブチア属、ギムノカリキウム属が含まれる。 ・このグループには、魚の鱗の様な表皮を持った蕾、その他の身体的特徴が似ている。 ・スルコレブチアとワインガルチアは相互に受粉させるとF1個体が生まれる。 ※ ちなみに、ワインガルチアとギムノカリキウムの交配についての実験結果の記載はありません。 多分、誰も成功してない? 恐らく、ここの部分に触れると文章全体が理論破綻を起こすので、あえて書いてないような気がします。 2)エキノプシスグループ エキノプシスグループには、エキノプシス属(ロビビア、カマエセレウス)に加えてレブチア属が含まれる。 ・カマエセレウス属とレブチア属は受粉させるとF1個体が生まれることが確認されている。 ※ 本文には書かれていませんが、マツカナ、アカントカリウム、ピグマエオセレウスもこっちに入ると思います。 (追)ディスコカクタスとエキノプシス系も交配可能なようです(instaで教えていただきました) ・レブチア属とスルコレブチア属とでは外観がそっくりなのにも関わらず、全く交配できない。 【追記】ワインガルチアのタイプ違いについて また、本文章では、ワインガルチアについても説明がありました。 抜粋すると下記です。 ----------------------------- ワインガルチアはボリビア、アルゼンチンを中心に一部チリにも分布するサボテンです。 このワインガルチアには北部型と南部型というのが存在している。 1)ワインガルチア北部型: ・ホームセンターとかで販売されている花笠丸(Weingartia neocumingii)は北部型になる。 ・これはスルコレブチアに形態的に似ている。 ・スルコレブチアは稜が形成されないという特徴があるが、ワインガルチアの花笠丸も同様に稜が形成されない。 2)ワインガルチア南部型 ・ニューマニアなどの成長が遅いワインガルチアは南部型になる。 ・これはギムノカリキウムに形態的に似ており、鱗状の蕾、稜が形成される。 ・・・・と言った感じです。 DNAを検査した結果では無く、あくまで、「形態的」特徴です。 まあ、2001年発表の文章なら遺伝子分類と形態的分類の過渡期かな?と言う感じもしなくも無いですが・・・ いずれにせよ、Chat GPTを用いてロマンある文章に出会えることが出来たので感謝です。 【補足:Chat GPTのプロンプト】

ちなみに、Chat GPTには下記の条件文(Prompt)を加えています。 これがあると、ちょっとサボテンよりの文章になり分かりやすくなると思います。 これが無いと、サボテンではなく、一般的な「草花」の用語を用いて翻訳しようとするので、少し分かり難くなります。 【プロンプト】------------------------------------------------------- <専門用語参考> 突起(tubercle) 先端/頂部(apex) 突起の基部(axil) アレオーレ/刺座(areole) 刺座の周辺部に発生するトゲ(radial spines) 刺座の中央部に発生するトゲ(central spines) トライコーム/毛状突起 (trichome) 果皮 (pericarp) 斑入り状態(chlorotic) レブチア(Rebutia) ギムノカリキウム(Gymnocalycium) カキコ(offset) 上記専門用語を参考に日本語に翻訳してください。 ------------------------------------------------------- |

カテゴリ

すべて

アーカイブ

7月 2024

運営者近畿の住宅地の中でサボテンや多肉を育てています。 |

RSSフィード

RSSフィード