|

テロカクタス・マルチケファルス KKR383 実はテロカクタスが結構好きです。 以前、「眠獅子」と呼ばれるテロカクタスを栽培していました。 その時は、カッコ可愛いサボテンだな!と表面をなでなでしては「悦」に浸っていました。 いつか眠獅子も再度栽培したいな!と思っていますが、なかなか以前栽培していた大きさの眠獅子に出会えていません。 海外の種子リストにも沢山テロカクタスが掲載されています。 種子リスト上にある”Thelocactus”の文字が「おいでおいで」と手招きしているような気がしたので、一昨年からいくつか播種しています。 このマルチケファルスは若干蒸し暑い気温が苦手の様で、夏には肌が荒れたりしてきます。 また、一部の個体ではアリオカルプスの様なシワが入ってきたりしています。 別の個体ですが、シワなしの個体も存在しています。

シワなしの個体は、若干小さめの個体が多いのですが、年齢を重ねたらシワが増えてくるかもしれません。

0 コメント

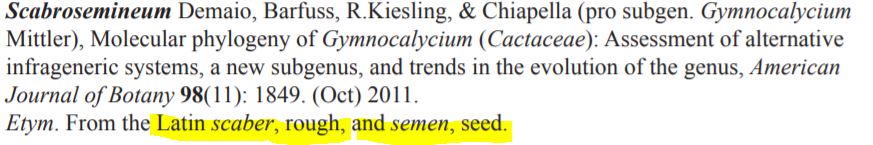

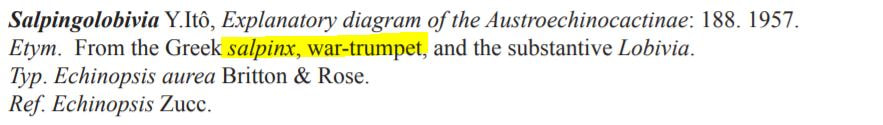

サボテンの専門サイトは数多あります、ギムノカリキウムの専門サイト、エキノケレウスの専門サイトなどなど。 ただし、なんなんでしょう。 どれもが、分かり難い。 読んでいても遅々として進みません。 まず、用語がそもそもギリシャ語、ラテン語由来のため、専門用語に秘められた背景が分かり難いというのがあると思います。 専門用語を見ても、映像をパッとイメージする事が出来ません。 悶々としている時、ちょうどドイツのクラッスラ属の専門サイトで、サボテン用語の語源(Etymology)解説しているPDFがアップロードされていました。 International Crassulaceae Network(国際クラッスラ科ネットワーク) >> 語源紹介に関しては、このサイトの”Cactician 4 HQ-1.pdf”が秀逸です。 今までは、専門用語と+Etymology(語源)の2つを合わせてGoogle検索をかけて、「あーでもない、こーでもない」と調べていたのが、簡素化されたので大助かりです。 ギムノカリキウムのスカブロセミネウムとはどういう意味? スカブロセミネウムとは「ごつごつ荒々しい表皮を持った種子」と言う事が説明されています。 このページのおかげで、ギムノカリキウムの種子形態によるグループのページをまとめることができました。(>>>ギムノカリキウムの種子形態グループ) 前にも書きましたが、芳明園さんに行ってきました。 忘れっぽいので購入したサボテンを記して置こうと思います。 オプンチア・フラギリス やっと手に入れることが出来ました。 万能台木として紹介されていることもあり、いつか育ててみたいと思っていました。 実はフラギリスについては、今年の冬にADBLPS(フランス)より種子を購入していました。 ADBLPSさんは「多くの趣味家に多くの種類を」がモットーの様で、10粒しか販売いただけませんでした。 臭玉(膿栓)見たいな姿・形をしている種子にギョッとしながらも、とりあえず、10粒播いたのですが、発芽したのはたったの1株。 次世代に繋げられないな~と困っていたのですが、芳明園さんで購入できたので、一安心です。 青玉(ロビビア・ペントランディ) サボテン師匠の何人かと共同で種子を購入することがあるのですが、その時に、とある師匠が”ロビビア・ペントランディ”(青玉)をドサッと購入していました。 ペントランディを各種フィールド番号ごとに、あまりに大人買いするので、何かの間違えでは?と思いオーダーする前に確認したのですが・・・ 「ペントランディは花の色が多彩なのよ」との事。 電話越しに聞いた「ペントランディは花の色が多彩なのよ」の言葉が頭の中で、山彦の様に響き、その後、時間をかけて自己暗示にかかってしまったようです。 知らず知らず、「ペントランディ!」「御意!」と即座に反応してしまうようになりました。 今回、発泡スチロールの育苗箱に「青玉」の字が見えたので、条件反射的に購入してしまいました。 本株は古くから日本に導入されたペントランディとの事です。 花芽が一つあるので、どんな花が咲くか、今から楽しみです。 杏花麗玉 ヨーロッパの趣味家がカマエロビビアの多彩なハイブリッドの写真を五月雨銃撃の様にアップロードしてきます。 インスタ・フェイスブックと止めときゃ良いのに、フォローしてしまうので、デジタル情報の洪水に飲み込まれてしまっています。 私のアルタクス(ネバーエンディングストーリー)は既に、カマエロビビア/カマエケレウスの沼に飲み込まれ、私自身も腰のあたりまで浸かってきています。 去年の今頃、E-bay経由でドイツからカット苗をオーダーしたのですが、見事に「没収」(検疫書が無い)

そんな中、今回の訪問で、カマエロビビアが沢山、しかも、今まで見たことが無いオレンジ色の花が咲いているのが見えました。 伊藤ロビビアの一種で、古くからある杏花麗玉というカマエロビビアとの事でした。 イタリア、イギリス!舶来モノ!と、そっちばかり気になっていたのですが、まさに「灯台下暗し」でした。

時間があったので、サボテン棚の様子を写真にとってみました。

このエリアには、なんとなくメキシコのサボテンが多いようです。 強い光を当てている箇所なのですが、自然とメキシコ系のサボテンがあつまってきているようです。

以下同文。

一部ランポーの胴切りをおこなっています。 ランポーはどうも年数が経つと根本が木質化する傾向があるように感じます。 そこから目に見えない腐敗が入ったりすると、長い時間をかけて徐々に根や維管束がやられる様な気がします。 こうしたリスクのありそうなものは、早めに胴切りを実行しました。

サボテンの腐りで心折れかけていましたが、こうした綺麗な花を見ると癒やされます。

規模は小さくなってしまいましたが、今後も花を愛でる為、種類を絞っていきながらボチボチやっていきたいと思います。 本株は、サボテンの師匠が実生したものを頂いたものです。 写真のように、ピンクと白のグラディエーションがあり、とても気に入っています。

昨年、播種したツルビニカルプス・ロフォフォロイデスが開花してくれました。(キリンウチワ接ぎ)

とても、順調です。 ロフォフォロイデスという名前から、ロフォフォラ属のような草餅っぽい、ツルビニカルプスを想像していたのですが、そこそこトゲがあります。 もっと大きく成長したら、トゲも少なくなるのでしょうか? 本種は、現地では石膏質(gypsum)の土地に自生していると言われています。 用土にも、石膏質の岩石をまぜると調子が良いと言われています。 石膏質の岩石ってなんだろう?と思い、入手も出てきません。 うちでは、他のサボテン同様に、赤玉土、鹿沼土、腐葉土を混ぜた用土で育てています。

オルテゴカクタス・マクドガリーが順調に増えてきています。

どんどん子供が出てくるので、挿し木ばかりやっています。 しかも、本種はサボテン随一と思えるほど根出しが簡単です。 他のサボテンよりも、かなり早く発根してくれます。 現在、ビニールハウスで育てていますが・・・どうなんでしょう? 本種はフレームでも、とても良く育ってくれていました。 却ってビニールハウスの方が良くないかも?と感じています。 まずは、今年の夏越しの状態を見極めてみたいです。

小さな苗も育てています。

よく見ると・・・結構、腐っちゃっています(泣) 本種は、キリン団扇とはあまり相性がよくありません。 海外では、オプンティアとキメラ現象がおきている写真が紹介されています。 http://www.cactus-art.biz/schede/ORTEGOPUNTIA/Ortegopuntia_sp/Ortegopuntia_PERCY/Ortegopuntia_cv_Percy.htm 「さぞかし、オプンティアと相性が良いのだろう」と思い、紅花団扇に接いでみましたが、それも微妙な成長具合です。 実生苗を大きくするのはそこそこ難易度があるようです。

最近は、温室にはしょっちゅう行っているのですが・・・

写真を撮ったり、ブログを作成する手間暇がなかなかかけられずにいます。 そうこうしているうちに、挿し木をしていたロフォフォラ ・ アルベルト ・ ヴォイテフィ君。 その一部が開花してきました。

キリンウチワ接ぎ降ろし株も開花してきたので、挿し木株の花の花粉を塗りたくっておきました。

これで、種が取れれば、お世話になっている方々に少しはお返しできるかな?

昨年から、マツカナ・奇仙玉の種をまいて、育てていました。

発芽した小さな苗は、すぐにキリンウチワに接ぎ、大きくしていました。 接いで大きくさせたのは良いものの、その後の管理にえらい苦労させられました。 接ぎ降ろし株、カキコなどを、「土」に植えると、とたんに腐りやすく、なかなか数を増やせませんでした。 去年も、特に今の季節。 今の様なジメジメした秋雨で、多くを腐らせてしまいました。 でも、いくつかは残ってくれたので、開花してくれました。 奇仙玉は、真夏に開花するサボテンだとおもっていのたですが、秋に開花するもの?なのでしょうか?

オレンジのかかった美しい赤い花です。

昨年は赤花の種子を播きましたが、今年は白花をまいています。 白花の方も今後楽しみです。

うちでは殆ど置物状態の白斜子です。

4月ころ(だったと思う)に多くの花を咲かせていました。 遺伝子の異なる株が複数あったので受粉させたのですが、花は枯れ果て、種の出来る気配は全くありませんでした。 受粉に失敗したのかと思っていました。 ところが7月の蒸し暑い時期になり、体から何やらムニューンと伸びてきました。 種子莢でしょうか?

もう一つの株は、まだ何にも出て来ておりません。

枯れた花がくっついたままです。 |

カテゴリ

すべて

アーカイブ

7月 2024

運営者近畿の住宅地の中でサボテンや多肉を育てています。 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17576a91.303081c5.17576a92.057d89db/?me_id=1255518&item_id=10000831&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fluz-shop%2Fcabinet%2Fsyouhin%2Fcact%2Fmammi%2Fimgrc0144831698.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/173e4ec0.0fe7768e.173e4ec1.42e34bf7/?me_id=1223811&item_id=10023154&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyukei%2Fcabinet%2Fi%2F12%2F2800.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyukei%2Fcabinet%2Fi%2F12%2F2800.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

RSSフィード

RSSフィード