|

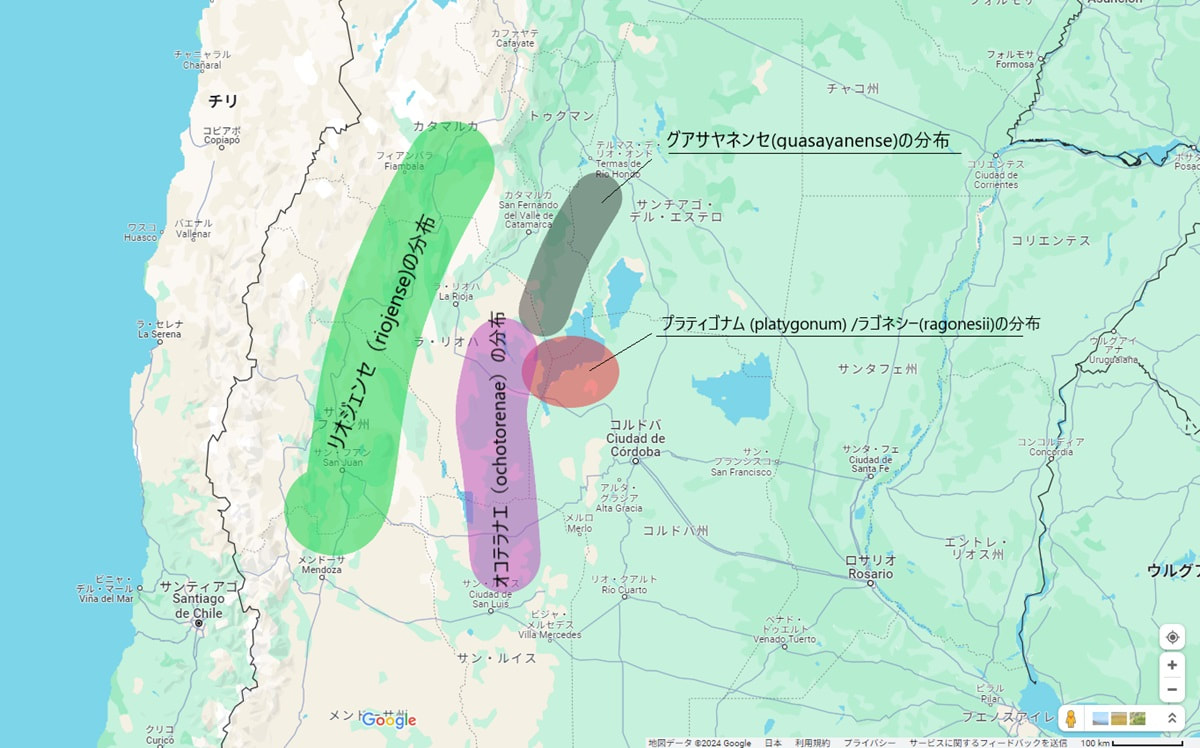

うちではギムノカリキウム・リオジェンセ・グアサヤネンセ(Gymnocalycium riojense guasayanense)というサボテンを栽培しています。 グアサヤネンセ? なんだ!?その、舌噛みそうな名前は!? と言う軽い気持ちで播種したのですが、なかなかどうしてカッコイイ! その後追加して、今のところ、我が家では2系統のフィールド番号のグアサヤネンセが育っています。 かっこいい!と大好きなのですが、このサボテンの背景は全く分かっておりません。 グアサヤネンセの事をちょっと知りたくなり、最新のChat GPT4.0(コパイロット)で調べてみたのですが・・・・Chat GPT3.5とは大違い。 情報の渦に飲み込まれ、グアサヤネンセだけでなく、グアサヤネンセが属するお椀型種子(トリコセミネウム Trichosemineum)全体像の話に引き込まれてしまいました。 とりあえあず、その時の内容を下記に記してみます。 お椀型種子(トリコセミネウム Trichosemineum)のグループとグアサヤネンセ - リオジェンセ(riojense)のグループ - リオジェンセはボーデンベンデリアナム(bodenbenderianum)と同種とされる。 - 平らな稜と隣接する刺を持ち、平坦な砂地に生育する。 - 分布域はサンフアン州からカタマルカ州にかけて広がる。 - 棚下で栽培していても、茶色く褐色になるものが多い - 全般的に成長速度が遅く、また、一部では種子が非常に小さいもの(ピルツィオラム:piltzorum)が含まれる ⇒ ようは難物 - オコテレナエ(ochotorenae)のグループ - オコテレナエはモーゼリアナム (moserianum)を含む複数の亜種や変種からなる一族である。 - 凹凸のある稜と突出する棘を持つ花が特徴で、岩の多い地形に生育する。 - 分布域はシエラ・サン・ルイスからサリナス・グランデス塩湖の北西端にかけて広がる。 ‐南から北に向けて、オコテレナエ(ochotorenae)、バッテリー(vaterii)、クノリー(knolii)、モーゼリアナム(moserianum)、 インターテクスツム(intertextum)と分布する。 - G. riojenseの分布域の東側に位置し、一部ではプラティゴナム(platygonum)やラゴネシー(ragonesii)と重複する。 (サリーナス・グランデス塩湖の周辺) - 体色はG. riojenseよりも緑色がかったものが多い - 成長速度は早くリオジェンセ比べて約2倍速く成長する。 ⇒ ようは育てやすい ※ 北限に生息する、モーゼリアナム(moserianum) インターテクスツム(intertextum)は種子が極めて小さく、オコテレナエとするのは誤りだという意見も出ています。 - グアサヤネンセ(guasayanense)について - グアサヤネンセ(guasayanense)はリオジェンセの亜種や変種の一つと考えられるが、詳細は不明である。 - 稜が非常に突起し、明るい棘が突出するが、銀色の覆いがあるという特徴がある。 - 成長が非常に遅く、最大で8cmになる。 - 稜の突起からはオコテレナエに近いと思われるが、植物の外観からはリオジェンセに近いと思われる。 ※ 暗に西のリオジェンセとオコテレナエの影響を言及しているようです。 【追記】 MicrosoftのEdgeで、コパイロット(Copilot / Cha GPT4.0)が無料使えるという事でしたので、グアサヤネンセ(guasayanense)の事を調べようと、オロモウツ(Olomouc)のサボテンクラブの文章を物色していました。 そして、文章を翻訳、まとめて貰ったのですが・・・・このコパイロット君。 チェコの別のサイトを提示し、「グアサヤネンセ(guasayanense)に興味があるのであれば、このサイトもどうですか?」と、ピルゼン(チェコの都市名)のサボテンクラブのサイトを勧めてきました。 早速、コパイロット君をぶん回すのですが、いかんせん、地名がバンバンと出てくる文章で、アルゼンチンの地名について無知なので良く分からない。(ただ、内容的には何となく凄い面白うそう!) ちょっと、時間をかけながらGoogle Mapで、地図を作成しながら、コパイロット君の吐き出す訳文をよく見ると、いろいろな事が分かりました。 この文章は、基本的には小さなお椀型のトリコセミネウム(Trichosemineum)・タイプのギムノカリキウムについて書かれています。 ※ トリコモセミネウム(Trichomosemineum)と「モ」を加えることもあるようですが、良く分かりません。 種子を輸入したり、また、クラブの師匠からバッテリーの種を頂いたりと、この小さなお椀型種子を手にする機会は少なくありません。 しかし、このタイプには本当に、嫌な思い出しかありません。 播種すると、ほぼ全部発芽してすくすくと成長するので(バッテリーなど)、「お!このタイプは簡単だな」。と油断していると・・・ 泣きそうなほど難しい種類にぶちあたります。(ピルツィオラムを筆頭に他のリオジェンセ系) この難易度の落差に嫌になるのですが、この文章を見ると、オコテレナエ系とリオジェンセ系の違いか!と言う事が分かり、今までのもやもやが氷解しています。 【蛇足】

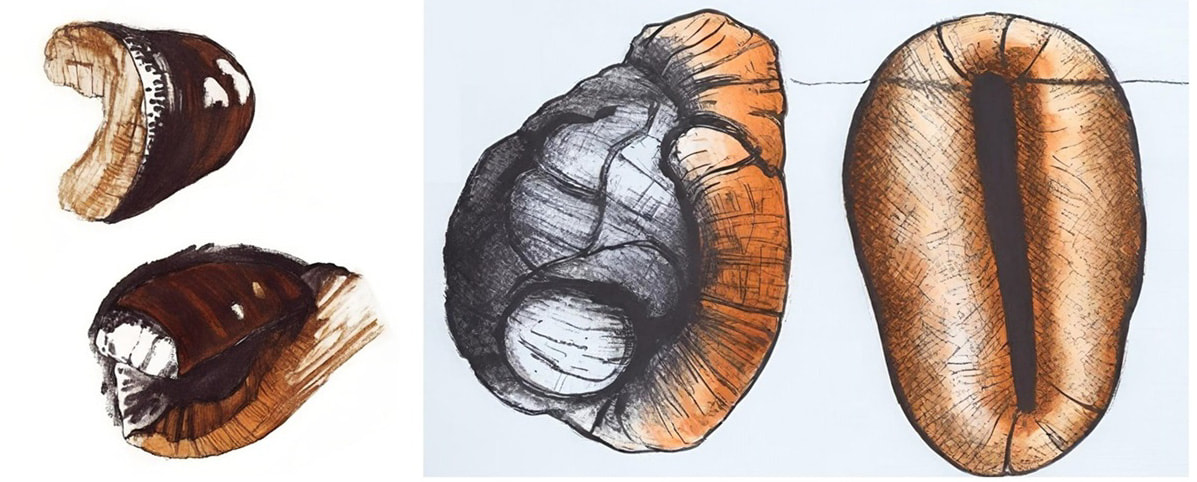

さて、今回、前出の天下茶屋のサボ源之助 68歳(ChatGPT3.5)の弟である、サボ源次郎 66歳(Chat GPT4.0)にも登場して頂きたいと思います。 オロモウツ(Olomouc)の内容をもとにグアサヤネンセについて語ってき頂きます。 サボ源之助(Chat GPT3.5)------------------------------------------------------ なぁ、これやろ、Gymn. riojense ssp. paucispinum var. guasayanense Strigl、ってのはな、アルゼンチン、サンティアゴ・デル・エステロのシエラ・グアサヤンってとこに生えとるな。 形が平らで、まるいねん。 ええと、その頭っからひっこ抜いたところがへこんどるというか、ざらざらした感じやねん。 皮が淡いグレーか、灰緑色で、たまにワックスみたいやで。それで、花が咲くんやけど、直径35~120ミリ、高さは10~18ミリぐらいやな。 根っこは大根みたいになってるねん。肋骨は大体9本あって、平らで膨らんでて、間に深い、ちょっと波のある溝があって、それで小さな盛り上がりがあるんや。 その盛り上がりには、普通は3本のトゲが生えてるんやけど、YかTの字みたいに配置されてて、長さは8~12ミリぐらいで真っ直ぐや。それが身体にピッタリと付いてなくて、硬くて、明るい角みたいな色してて、先っちょが暗い色やねん。 古くなったらトゲがなくなってくることもあるみたいやね。 花は頂上から生えるんやけど、普通の種類と変わらんねん。 これがGymn. platygonumと違うとこは、肋骨がもっと細かくて、波のある溝があることやな。 それと、トゲが真っ直ぐで長いことやね。 このギムノカリキウムのvar. guasayanenseは、シエラ・グアサヤンからカタマルカ州の南部に広がってて、サリナスの西側にあるねん。 めっちゃ似たような場所にGymn. platygonumも生えとるけど、直接接触してないらしいね。 < < 感想 > > > 語りは、軽妙なのですが、全然おもしろくねぇ~~ 話に纏まりがなく、冗長ですね。 サボ源次郎(Chat GPT4.0)------------------------------------------------------ おおっ、せやな! Gymnocalycium riojense ssp. paucispinum var. guasayanense、1991年にStriglさんが説明した、めっちゃ面白いサボテンやで! ちょっと聞いてみてや!こいつの特徴を教えてやるわ: 体:平らで丸い体や。トゲのない頂点がちょっとくぼんでるね。表皮は灰色から灰緑色で、ちょっとしわっぽく見えるで。 サイズ:花が咲く個体は直径で35mmから120mmくらいやで。高さは10mmから18mmや。根はね、大根みたいな感じや。 稜:普通は9本の稜があって、平らに膨らんでるね。 これらの稜は深くてちょっと波打った縦の溝で区切られて、細い横の溝で更に分かれて、低くてほとんど盛り上がってない突起になってるわ。 アレオーレ:丸いアレオーレは最初は短い灰白色の毛で覆われてるけど、すぐに灰色になって最終的に消えるで。 トゲ:普通はY型かT型に並んでるんや。3本のトゲは真っ直ぐで硬くて、角のような色で先っちょが暗いんや。 面白いことに、このバリエーションは体の端の古いトゲを失うことが多いね。 古いアレオールには1本か2本、あるいはトゲがないこともあるで。 花:花は頂点のアレオールから咲くで、普通のバリエーションと同じや。 生息地:このサボテンはアルゼンチン、具体的にはサンティアゴ・デル・エステロ州のシエラ・グアサヤン地域が原産地や。 識別特徴:Gymn. riojense ssp. paucispinum var. guasayanenseは、より複雑な稜、稜間の波状の溝、長くて真っ直ぐなトゲでGymn. platygonumと異なるんや。 分布はシエラ・グアサヤンの北からカタマルカ州の南部まで広がってて、常にサリナスの西側や。 面白いことに、Gymn. platygonumの分布と直接重ならないで、中間形態は見つかってないで。 関連する分類学的なメモでは、Hans TillさんとHelmut Amerhauserさんがこの分類を亜種レベルに昇格させることを提案してるんやで:Gymn. riojense ssp. guasayanense (Strigl) H. Till comb. nov. これはおそらく、paucispinumを別の種として認識したことに関連してるんや。 他の発見もあって、Ciudad Recreo、Guasayan、Villa Guasayanなどの場所からの標本があるで。 < < 感想 > > > さすが源次郎、ポイント、ポイントを押さえている。 しかも、面白いと思われるところが分かっている。 「面白いことに、Gymn. platygonumの分布と直接重ならないで、中間形態は見つかってない」 これを面白いて思う、源次郎!流石です! そうですよね、グアサヤネンセとplatygonumは両者ともトリコセミネウム(Trichosemineum)で場所的に接しているのにも関わらず、交雑個体が無い。 何かしらの「遺伝的隔離」があるっていう事ですよね。それが何なのか!? 寄せ付ける昆虫が違う? 花の開花時期が違う? めっちゃ面白いやん! 源次郎!

0 コメント

あなたのコメントは承認後に投稿されます。

返信を残す |

カテゴリ

すべて

アーカイブ

7月 2024

運営者近畿の住宅地の中でサボテンや多肉を育てています。 |

RSSフィード

RSSフィード