|

当ブログでは、めったに出て来ないエケベリア。 実は温室の1/4を占めるくらいには育てています。 私が育てているのでは無いので、ほとんど写真を取ることが無かったのですが、今回、ちょっと写真を取ってみました。 綴化エケベリア 葉挿しを大量にやってると、時々、こうした綴化した株がひょっこり出てくるようです。 塊になっていますが、これは今後半分に切った方が良いのかな? ちょっとどうするか?迷っています。 エケベリア ティッピー(Echeveria 'Tippy') 先端がピンクになるエケベリアです。 本種は雑草なみに強健に良く育つらしいです。 エケベリア ザラゴーサ (Echeveria Zaragoza)

殆ど大きくなっていません。 エケベリアは有機分多めの、草花の培養土で育てていますが、このザラゴーサはそうした土と相性が良くないようです。 写真撮影後、抜いてみたのですが、根が殆ど出ていませんでした。 排水性の高いサボテン用土に植え替えたので、今後、経過観察していこうと思います。

0 コメント

去年から、サボテン師匠から、コノフィッツム・ブランダム(Conophytum blandum)を頂き栽培しています。 お陰様で、元気に生育しており、去年の11月には開花し、先月も植え替えを行ました。 しかしながら、ふと、この植物について、何も知らないな・・・と思い、自分の為にも、背景っぽい情報をまとめてみました。 コノフィッツム・ブランダムの生息地域

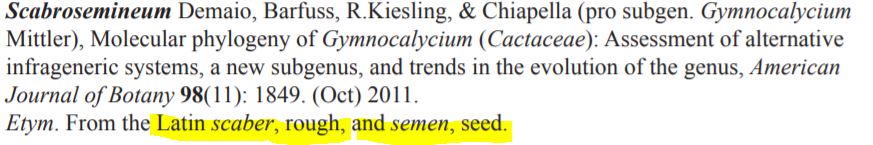

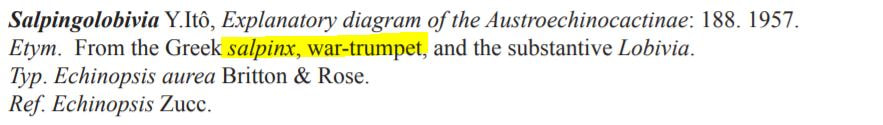

コノフィッツム・ブランダム(Conophytum blandum)は、南アフリカ共和国北ケープ州のリヒタースフェルド地域に生息しています。 この地域は、サキュレント・カルー(Succulent Karoo)と呼ばれる地域の一部であり、非常に乾燥しています。 さらに、コノフィッツム・ブランダムは石英の丘の頂上にある割れ目に生えるため、非常に過酷な環境下で生育していることになります。 サキュレント・カルー(Succulent Karoo)について サキュレント・カルー(Succulent Karoo)は、南アフリカの南西部に位置し、乾燥した砂漠地帯に位置しています。 この地域は、多くの多肉植物が生息することで知られており、地域の多様な植生は、世界でも最も豊かな乾燥地帯の一つと考えられています。 ここには5,000種以上の高等植物が生息し、そのうち約40%が固有種であり、18%が絶滅の危機に瀕しています。 また、世界の多肉植物の約3分の1を保有するなど、最も豊かな多肉植物相を持ちます。 さらに、小型多肉植物(435種)や地下球茎植物(630種)の多様性も特徴的です。 サキュレント・カルーのカルー(Karoo)の語源 「Karoo」という言葉は、南アフリカの コイサン語に由来し、もともとは「乾いた土地」または「水の少ない場所」を意味する「ǃ’Aukarob」であると考えられています。 時間が経つにつれて、「カルー」という用語は、ナミビアとボツワナの一部だけでなく、国の内陸部の大部分をカバーする南アフリカの広大な半砂漠地域を指すようになりました。 サキュレント・カルーの脅威 この場所では過剰な放牧や、ダイヤモンド、大理石、石灰岩等の鉱山開発が行われています。 これらの活動により、地域の土壌や水源が破壊されており、生物の生息地が失われる可能性があります。 更には、多肉植物の不法採取が行われており、固有種の減少も懸念されています。 サキュレント・カルーの保護状況 サキュレント・カルーは、南アフリカとナミビアにまたがる砂漠地帯を含む生物多様性のホットスポットであり、世界自然保護基金(WWF)によって定義された生息域です。 この生息域は、コンサベーション・インターナショナルによって生物多様性のホットスポットに指定されています。 保護状況については、生息域のほとんどが保護されていません。 現在、多くの環境団体がこの地域の保護を呼びかけており、より多くの範囲が保護地域に指定されることが求められています。 サボテンの専門サイトは数多あります、ギムノカリキウムの専門サイト、エキノケレウスの専門サイトなどなど。 ただし、なんなんでしょう。 どれもが、分かり難い。 読んでいても遅々として進みません。 まず、用語がそもそもギリシャ語、ラテン語由来のため、専門用語に秘められた背景が分かり難いというのがあると思います。 専門用語を見ても、映像をパッとイメージする事が出来ません。 悶々としている時、ちょうどドイツのクラッスラ属の専門サイトで、サボテン用語の語源(Etymology)解説しているPDFがアップロードされていました。 International Crassulaceae Network(国際クラッスラ科ネットワーク) >> 語源紹介に関しては、このサイトの”Cactician 4 HQ-1.pdf”が秀逸です。 今までは、専門用語と+Etymology(語源)の2つを合わせてGoogle検索をかけて、「あーでもない、こーでもない」と調べていたのが、簡素化されたので大助かりです。 ギムノカリキウムのスカブロセミネウムとはどういう意味? スカブロセミネウムとは「ごつごつ荒々しい表皮を持った種子」と言う事が説明されています。 このページのおかげで、ギムノカリキウムの種子形態によるグループのページをまとめることができました。(>>>ギムノカリキウムの種子形態グループ) 実家の家族と、この一年ビニールハウスを立ち上げてきましたが・・・ 家族が見事に、”エケベリア系多肉”にドハマリしてしまっています。 エケベリア~’s 信州やら、関東などから、私の知らない所で散財しては収集したエケベリアたち。 そろそろ紅葉が始まりかけているようです。 グラプトペタルム 朧月(おぼろつき) 雨ざらし日晒しだったボロボロの朧月を、実家に数本送っていました。 家族はそれらをバラバラにし、半年ちょっとかけ群生株を作り上げていました。 エケベリア・グラプトペタルムなどは結構な肥料喰いであることを、今回始めて知りました。 多肥栽培では成長が早く、大きな株になります。 エケベリア・メキセンシス(Echeveria mexensis)

芳明園で購入した原種っぽいエケベリアです。 新しい環境にも馴染んでくれるか心配でしたが、成長してくれています。 この株は販売時に、”Echeveria mexensis”と学名の名札がついていました。 学名やフィールド番号が付与された個体を発見すると、ついついチベットスナギツネからシベリアンハスキーの様に表情が変化してしまいます。

家のフェンスの目隠しに、壁掛けの鉢植えの多肉を用いています。

「もっと沢山目隠しが欲しい」と言う家族の要望のもと、何か無いか?と探してました。

丁度、サボテン師匠のお宅にお伺いした時、いいものが見つかりました。

トリコセレウス系の地植えされていたサボテンの根です。 廃棄するとのことで、ゴミ袋に入っていたものを、沢山貰ってきました。 紫やらピンクの綺麗な花が咲いていたとのことです。

外掛け用の鉢カバーを日曜大工で自作しました。

そして、プラスチック製のプランターとりあえず、根を整理して植え付けてみました (5月の連休の最初)

今見てみると、一部で芽が出てきました。

この後数年もすれば高さも出てきて、いい感じの目隠しになってくれるのでは? と期待しています。 更に綺麗な花が咲くのかな?と今から期待しています。 冬はちょっと寒い風が吹き込む場所なので、ビニールをかけて完全断水させようと思っています。

ユーフォルビアを何種類か育てています。

栽培しているのは全て玉型のユーフォルビアで、タコ型みたいなのは育てていません。 玉型のユーフォルビアはサボテンに似ているのですが、生育がとても遅い印象があります。 左はシンメトリカ、右は名無しの雑種ユーフォルビアです。

ある多肉専門店でおまけでいただいたものです。

購入時、小さな鉢に完全に根が回った状態だったので、すぐに植え替えました。 植え替えても直ぐに反応するような事はありませんでした。 かといって、調子悪くなったりもしません、いたって丈夫です。 頭の頂上部分に花がちょろっと咲いたり、枯れたりするくらいで変化がありません。 ほとんど置物状態です。

近所の人からは私の妻がやっていると思われている多肉植物。

購入時に何か居心地の悪さを感じる多肉植物。 「女性用の服を男性が買っている」と思われはしないか?というような違和感と緊張感。 その為、なんども妻・娘にレジへ並ばせて購入した多肉植物。 春になり、それらを世にはばかるようにして植え替えていました。 やっと全部終わったので写真をとってみました。 鉢棚を壁状にならべて、常に雨ざらし、日ざらし栽培です。

グラプトベリア・デビー

2年ほど植え替えていませんでした。枯れ果てた葉っぱがみっしりついていました。 それらをはがしてみると、なかなか面白い姿になっていました。 ぶっとい体にタコ型宇宙人の様な腕がにょろりと生えています。 なかなか風格ある風貌です。 こんなのが見れるから止めれないのですが・・・ いかんせん、多肉売場で「多肉女子必見!」「多肉女子来たれ!」とかポップが立っているとドン引きしてしまいます。 |

カテゴリ

すべて

アーカイブ

7月 2024

運営者近畿の住宅地の中でサボテンや多肉を育てています。 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c092260.5ef522f3.1c092261.17de7186/?me_id=1313359&item_id=10000279&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fs-toolbox%2Fcabinet%2F201806%2Fimgrc0100813978.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fs-toolbox%2Fcabinet%2F201806%2Fimgrc0100813978.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c092415.9ae9d103.1c092416.951428ee/?me_id=1295153&item_id=10001585&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fuekinethit%2Fcabinet%2F03333976%2Fimg60948312.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fuekinethit%2Fcabinet%2F03333976%2Fimg60948312.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

RSSフィード

RSSフィード