|

昔からあるスルコパッション(Sulcopassion)というベルギーのサイト。 PDFの文章が大量にあるのですが、私自身、サボテンの論文を読めるほどの知的基礎体力が無いため、あまり見ていませんでした。 但し、少しの専門用語をChat GPTに食わせるとなかなか面白い文章が翻訳されてきました。 <出典URL> https://www.sulcopassion.be/pdf/0107_2001.pdf (注:PDFドキュメントです) かいつまんでみると・・・ ・南北アメリカ大陸はこれまで4回の氷河期に見舞われ、サボテンはほぼ死滅した。 ・氷河期が終わり、わずかに生き残ったサボテンが、アンデス山麓を目指して生息域を広げて行った。 ・そこには二つの大きなグループがあった。 1)ワインガルチアグループ: ワインガルチアグループには、ワインガルチア属、スルコレブチア属、ギムノカリキウム属が含まれる。 ・このグループには、魚の鱗の様な表皮を持った蕾、その他の身体的特徴が似ている。 ・スルコレブチアとワインガルチアは相互に受粉させるとF1個体が生まれる。 ※ ちなみに、ワインガルチアとギムノカリキウムの交配についての実験結果の記載はありません。 多分、誰も成功してない? 恐らく、ここの部分に触れると文章全体が理論破綻を起こすので、あえて書いてないような気がします。 2)エキノプシスグループ エキノプシスグループには、エキノプシス属(ロビビア、カマエセレウス)に加えてレブチア属が含まれる。 ・カマエセレウス属とレブチア属は受粉させるとF1個体が生まれることが確認されている。 ※ 本文には書かれていませんが、マツカナ、アカントカリウム、ピグマエオセレウスもこっちに入ると思います。 (追)ディスコカクタスとエキノプシス系も交配可能なようです(instaで教えていただきました) ・レブチア属とスルコレブチア属とでは外観がそっくりなのにも関わらず、全く交配できない。 【追記】ワインガルチアのタイプ違いについて また、本文章では、ワインガルチアについても説明がありました。 抜粋すると下記です。 ----------------------------- ワインガルチアはボリビア、アルゼンチンを中心に一部チリにも分布するサボテンです。 このワインガルチアには北部型と南部型というのが存在している。 1)ワインガルチア北部型: ・ホームセンターとかで販売されている花笠丸(Weingartia neocumingii)は北部型になる。 ・これはスルコレブチアに形態的に似ている。 ・スルコレブチアは稜が形成されないという特徴があるが、ワインガルチアの花笠丸も同様に稜が形成されない。 2)ワインガルチア南部型 ・ニューマニアなどの成長が遅いワインガルチアは南部型になる。 ・これはギムノカリキウムに形態的に似ており、鱗状の蕾、稜が形成される。 ・・・・と言った感じです。 DNAを検査した結果では無く、あくまで、「形態的」特徴です。 まあ、2001年発表の文章なら遺伝子分類と形態的分類の過渡期かな?と言う感じもしなくも無いですが・・・ いずれにせよ、Chat GPTを用いてロマンある文章に出会えることが出来たので感謝です。 【補足:Chat GPTのプロンプト】

ちなみに、Chat GPTには下記の条件文(Prompt)を加えています。 これがあると、ちょっとサボテンよりの文章になり分かりやすくなると思います。 これが無いと、サボテンではなく、一般的な「草花」の用語を用いて翻訳しようとするので、少し分かり難くなります。 【プロンプト】------------------------------------------------------- <専門用語参考> 突起(tubercle) 先端/頂部(apex) 突起の基部(axil) アレオーレ/刺座(areole) 刺座の周辺部に発生するトゲ(radial spines) 刺座の中央部に発生するトゲ(central spines) トライコーム/毛状突起 (trichome) 果皮 (pericarp) 斑入り状態(chlorotic) レブチア(Rebutia) ギムノカリキウム(Gymnocalycium) カキコ(offset) 上記専門用語を参考に日本語に翻訳してください。 -------------------------------------------------------

0 コメント

ギムノカリキウム 新天地 (Gymnocalycium saglionis)

大きな育苗トレーに植えていたものを、個々の鉢に植え直しました。 その途端に、何だか棚がえらい賑やかに感じます。気の所為ですが・・・ ちょっと日焼けしたものもありますが、何とか普通に成長してきてくれています。

ワインガルチア・プカレンシス(Weingartia pucarensis)

オランダのLudwig Berchtさんから送付頂いた種子から育てたワインガルチアです。 しかしながら、このLudwig Berchtさん、先週の終わりに、ご他界なさったと聞き及びショックを受けています。 ギムノカリキウムの研究で有名な方でしたが、氏が毎年発行していた種子リストにはレブチア・スルコレブチア・メディオロビビアと言った南米物が沢山のっており、私としてはかなり影響を受けました。 写真の株は、そのBerchtさんより送付頂き3-4年経過しています。(接木) このワインガルチア・プカレンシスは温室に持ってきてから、2月よりずっと花をつけてくれています。 軒下栽培ではでは、5月と6月、そして秋ごろしか咲かないのですが、温室栽培では終始咲き続けてくれています。

やっと、ワインガルチア・プカレンシスの開花をじっくり味わうことが出来ました。

ソリッドな黄色で、特徴のあまり無い花です。 花に華やかさはあまりありませんが、このサボテン種は、何とか、取りたいと思っています。 いや!「何とか」と言う生半可な気持ちではなく、「絶対に取りたい!」と思っています。 このプカレンシスの種子を取り扱っていた業者は、オランダのBercht-Cactiしかありませんでした。 しかしながら、もはや、Bercht-CactiのWebサイトは存在していません。 種子が購入できないのか?と思い、先般、Eメールしてみたら、「もう種子販売を辞めた」との事でした。 ショックです。 ギムノカリキウムだけでなく、ロビビアやスルコレブチアと言った南米物の凄い、コレクションがあったのに! とても残念です。 【追記】 ワインガルチア・プカレンシスについては、現在は、カクティーン・ピルツで取り扱いがあるようでした。 https://shop.kakteen-piltz.de/en/species/99

以前から、育てていた、ワインレッドの肌色を持った、ワインガルチア・プカレンシス。

パットの中もだいぶ密集してきました。 確か、竜神木に接いでいたのが2本あったのですが・・・ いつの間にか、無くなってしまいました。 去年の台風のあと、「好きなサボテンがあったら、自由に持って帰ってください」と近隣の方に声掛けしていたので、恐らく誰かに貰われていったと思います。 <竜神木接ぎ株・去年の様子>

黄色い小さな花が咲いています。

とても小さいです。直径1cm程度です。 こんなにも花が小さいと、受粉させるのに苦労しそうです。 でも、来年はなんとか種をとってみたいです。 去年も同じこと言ってますが。

昨年から、ワインガルチア・ニューマニアーナを紅花団扇に接ぎ木して、楽しんでいました。

今年は、花も沢山咲いたようなのですが、花の姿は確認出来ていません(悲) 花の姿を確認することも無く、そのまま、9月4日の台風21号で温室が吹き飛んでしまいました。 救出が遅れ、球体もどんどん腐りが入ってしまいました。 左の2つはもはや、完全に腐ってます。

生き残ったのはわずかこの2鉢です。

さて? この2鉢・・・違う遺伝子だったかな? 同じ遺伝子かもしれません。その場合は新たな種子は望めそうにありません。 やれやれ~

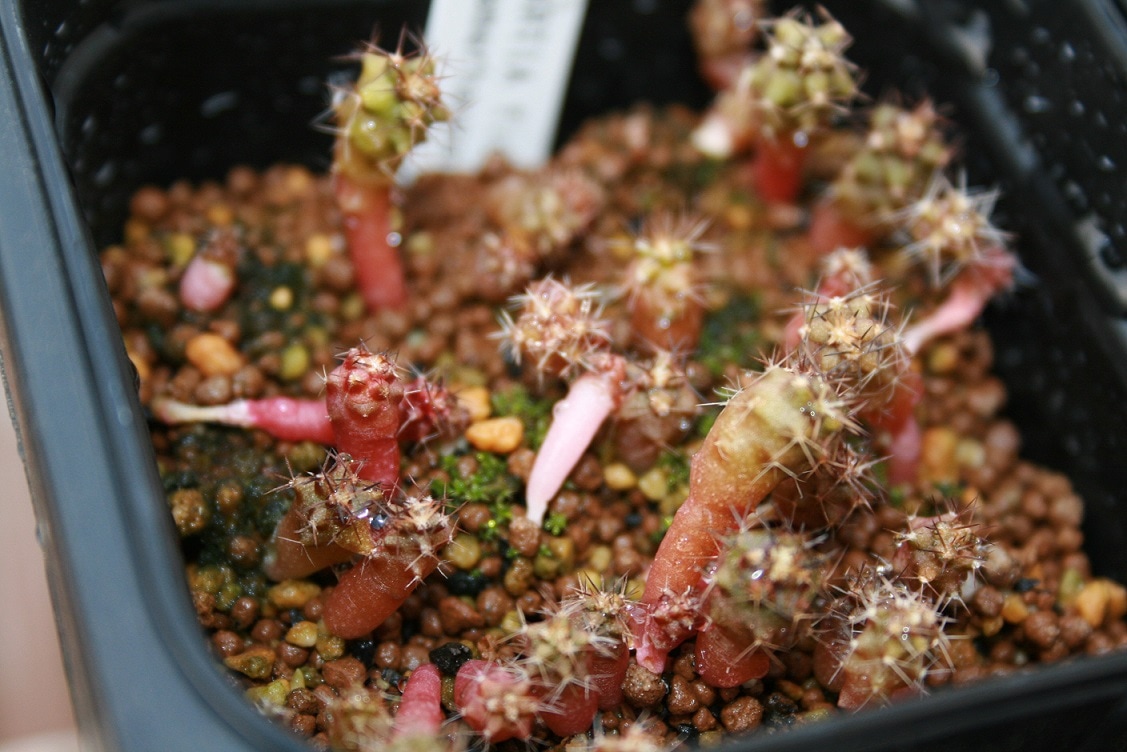

昨年播種した、ワインガルチア・プカレンシスです。

赤い球体を持つ、ちょっと雰囲気の変わったサボテンです。 本種は、あまり普及種では無いようです。ベルギーやオランダなどの一部の愛好家でしか広まっていないようです。 チェコでも本種の種子は見たことはありません。 あまり普及はしていないようですが、生育はそこまで難しくはありません。 写真の個体は接ぎ木していますが、実根の個体も、ゆっくりとではありますが成長してくれています。 花の色の情報もネットには出ていなかったので、とても楽しみだったのですが・・・ 花の写真を取ることに成功していません。残念。遠隔地栽培が恨めしいです。 ワインガルチア。プカレンシスの体は赤い色をしていますが、花は黄色の様です。 スルコレブチアでは、通常赤い球体のタイプは、赤い花を持つものが多い気がするのですが、不思議なものです。

「スルコパッション」と言うスルコレブチアの専門サイトがあります。

スルコ意外にも、ワインガルチア、シンシアといった南米ものの花サボテンを沢山紹介しています。 そこで、草むらに生える真っ黒なサボテンの写真を目にすることがありました。

キリンウチワで子吹いたワインガルチア・ニューマニアーナを何本か、紅花団扇に接ぎなおしています。

この2種類はなかなか相性が良いようです。 失敗した事がありません。 今年は、更に何種類か、この様なトゲの短いワインガルチアを何種類か蒔いたので、相性を確認してみたいと思います。

ワインガルチア ニューマニアーナ (Weingartia neumanniana)の栽培には多少苦労させられています。

とにかく、成長が遅いです。 ドイツ便の種から育てていますが、発芽後なかなか大きくなりません。 小さな個体をなんとかキリンウチワで膨らませましたが、キリンウチワとの相性もいまいちです。 海外のサイトでオプンチアで大群生株を作っていたを見ていたので、キリンウチワの接木株からでた子供を紅花団扇に接いでいます。 最近は、そこそこ成長するようになってきました。 もっと成長させたいので、山の上にある栽培所にもっていきました。 ワインガルチアはギムノカリキウムとの近縁の関係にあるというのを海外のサイトで読んだ事があったのですが、何となくギムノっぽいと言われればそうかな?と思ってしまいます。 4月の様子

大失敗しました。

ここ数日の好天気に実生苗をたくさん焼かせてしまいました。 根本が焼けて真っ白になってしまいました。 スルコレブチア・メディオロビビアなどは、この気温、光量で問題ないのですが・・・ ギムノカリキウム、ワインがルチアに著しい被害がでてしまいました。 ギムノは「丈夫なサボテン」と高をくくっていたのが失敗でした。

ワインがルチア・アメリハウセリーも甚大な被害が・・・

発芽率も良く、すくすく育ってたのでかなりショックです。

|

カテゴリ

すべて

アーカイブ

7月 2024

運営者近畿の住宅地の中でサボテンや多肉を育てています。 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/173e4ec0.0fe7768e.173e4ec1.42e34bf7/?me_id=1223811&item_id=10029435&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyukei%2Fcabinet%2Fcactus%2Fsaboten4%2Fs9500.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

RSSフィード

RSSフィード