|

ギムノカリキウムの一斉開花はもう少し先かもしれませんが、一部では開花しつつあります。 そうしたギムノカリキウムの写真を撮影してみました。 ギムノカリキウム・アルマツム(アルマーツム)LF597 2017年に播種をし、2021年に接木をしたアルマツム君です。 2021年の接木直後の様子 既に接降ろしをして1年以上経過しましたが、改めて黒くて強いトゲを見せてくれます。 ギムノカリキウム・アチラセンセ・カインラドリアエ VG-020 私にしては珍しく自根で育てています。 数か月前まで、育苗トレーで育てていましたが、今年の冬に鉢上げし、牛糞のたっぷり入った土に植えています。 暖かくなり、みるみると膨らみ、今年初めての花を見せてくれました。 ちょっと黒っぽいトンボ型の刺をしており、個人的には好きなギムノカリキウムです。 ギムノカリキウム・マザネンセ v.フェロックス P30 これまで、なんども播種しましたが、夏の高温障害や台風で大きくすることが出来なかったサボテンです。 今回は3度目の挑戦ですが、やっと蕾があがるまで大きくさせることが出来て感無量です。 彼もちょっとトンボ型の刺をしています。 トンボ型の刺が好きな私としては好みのサボテンです。 ギムノカリキウム・オリエンターレ・ヴィクロヴィ VG476 ヴィクロヴィは2016年にロシアのVictor Gapon氏により新種記載されたギムノカリキウムです。 アチラセンセと近い種類のようで、アチラセンセっぽい美しい淡い花を咲かせてくれます。 ちなみに、私が育てているサボテンで、Field NumberがVGとついているのは、このVictor Gapon氏の研究チーム由来の種子です。 このヴィクロヴィ君。 花も奇麗なのですが、個人的には、この種子鞘が大好きです。(去年の夏の写真) 緑の水風船の様なまんまるの形をしてくれます。 これが、堪らなく可愛ぃ~♡ 思わず手で触れたくなります。

これで、ぽにょぽにょした触感だと・・・最高なのですが・・・ 触るとパッつん、パッつんです。

0 コメント

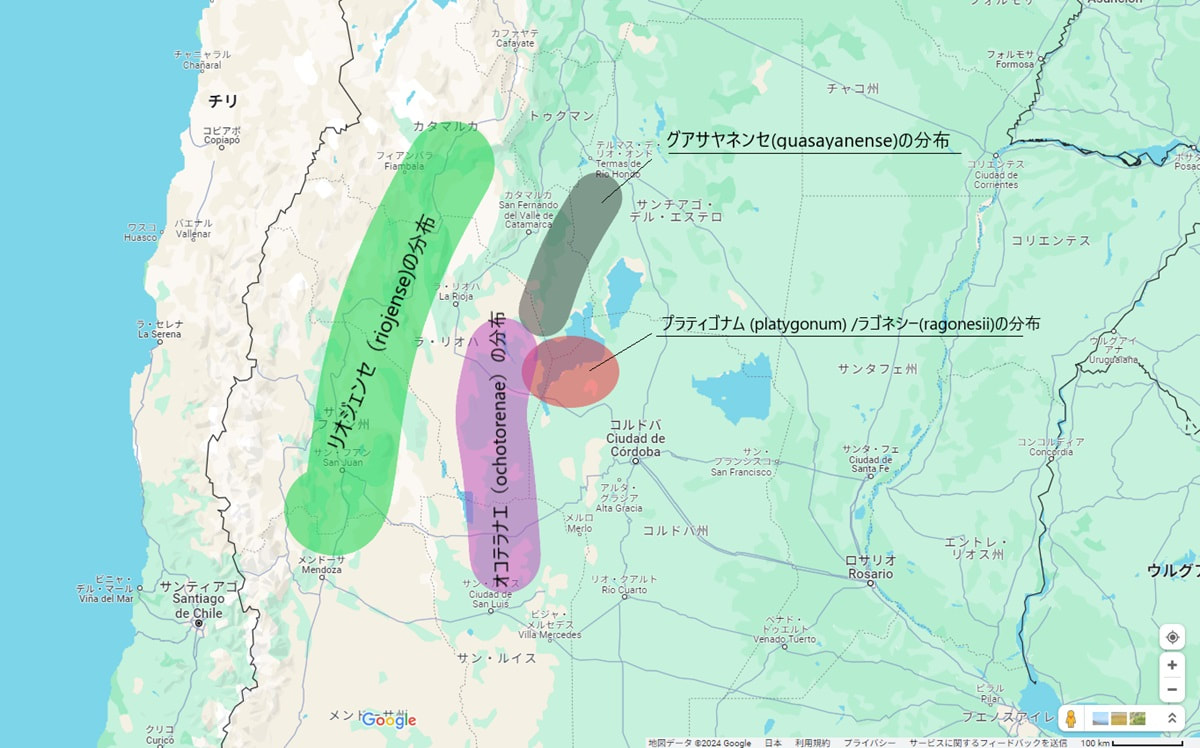

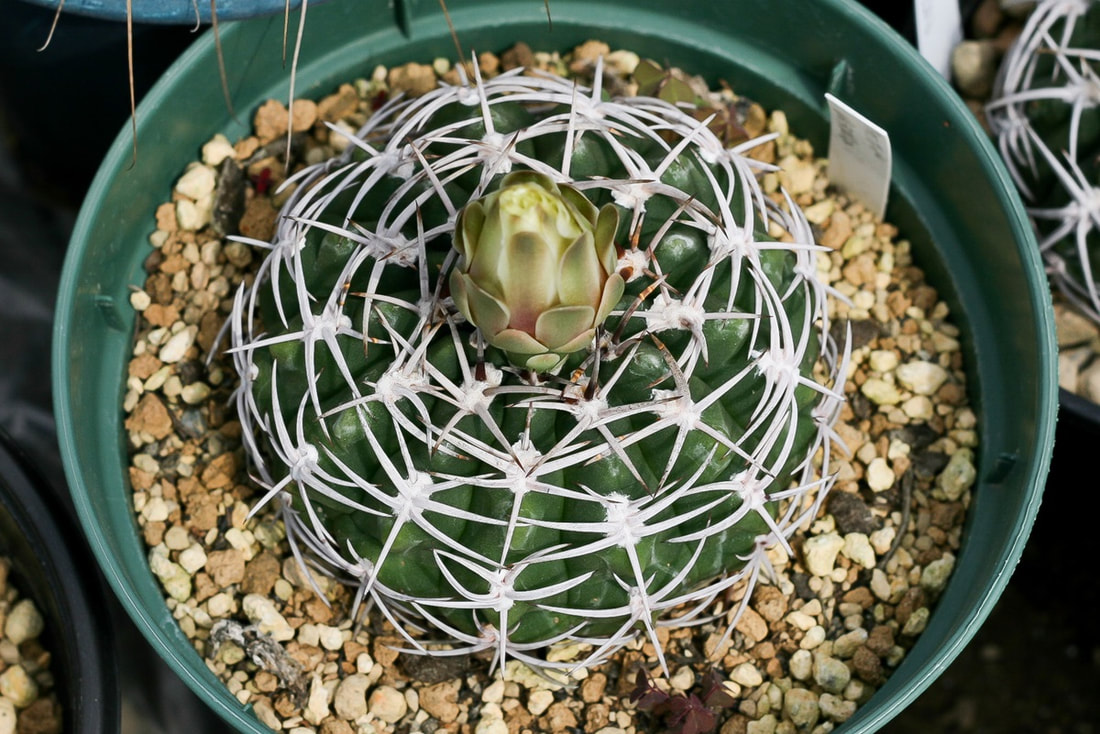

うちではギムノカリキウム・リオジェンセ・グアサヤネンセ(Gymnocalycium riojense guasayanense)というサボテンを栽培しています。 グアサヤネンセ? なんだ!?その、舌噛みそうな名前は!? と言う軽い気持ちで播種したのですが、なかなかどうしてカッコイイ! その後追加して、今のところ、我が家では2系統のフィールド番号のグアサヤネンセが育っています。 かっこいい!と大好きなのですが、このサボテンの背景は全く分かっておりません。 グアサヤネンセの事をちょっと知りたくなり、最新のChat GPT4.0(コパイロット)で調べてみたのですが・・・・Chat GPT3.5とは大違い。 情報の渦に飲み込まれ、グアサヤネンセだけでなく、グアサヤネンセが属するお椀型種子(トリコセミネウム Trichosemineum)全体像の話に引き込まれてしまいました。 とりあえあず、その時の内容を下記に記してみます。 お椀型種子(トリコセミネウム Trichosemineum)のグループとグアサヤネンセ - リオジェンセ(riojense)のグループ - リオジェンセはボーデンベンデリアナム(bodenbenderianum)と同種とされる。 - 平らな稜と隣接する刺を持ち、平坦な砂地に生育する。 - 分布域はサンフアン州からカタマルカ州にかけて広がる。 - 棚下で栽培していても、茶色く褐色になるものが多い - 全般的に成長速度が遅く、また、一部では種子が非常に小さいもの(ピルツィオラム:piltzorum)が含まれる ⇒ ようは難物 - オコテレナエ(ochotorenae)のグループ - オコテレナエはモーゼリアナム (moserianum)を含む複数の亜種や変種からなる一族である。 - 凹凸のある稜と突出する棘を持つ花が特徴で、岩の多い地形に生育する。 - 分布域はシエラ・サン・ルイスからサリナス・グランデス塩湖の北西端にかけて広がる。 ‐南から北に向けて、オコテレナエ(ochotorenae)、バッテリー(vaterii)、クノリー(knolii)、モーゼリアナム(moserianum)、 インターテクスツム(intertextum)と分布する。 - G. riojenseの分布域の東側に位置し、一部ではプラティゴナム(platygonum)やラゴネシー(ragonesii)と重複する。 (サリーナス・グランデス塩湖の周辺) - 体色はG. riojenseよりも緑色がかったものが多い - 成長速度は早くリオジェンセ比べて約2倍速く成長する。 ⇒ ようは育てやすい ※ 北限に生息する、モーゼリアナム(moserianum) インターテクスツム(intertextum)は種子が極めて小さく、オコテレナエとするのは誤りだという意見も出ています。 - グアサヤネンセ(guasayanense)について - グアサヤネンセ(guasayanense)はリオジェンセの亜種や変種の一つと考えられるが、詳細は不明である。 - 稜が非常に突起し、明るい棘が突出するが、銀色の覆いがあるという特徴がある。 - 成長が非常に遅く、最大で8cmになる。 - 稜の突起からはオコテレナエに近いと思われるが、植物の外観からはリオジェンセに近いと思われる。 ※ 暗に西のリオジェンセとオコテレナエの影響を言及しているようです。 【追記】 MicrosoftのEdgeで、コパイロット(Copilot / Cha GPT4.0)が無料使えるという事でしたので、グアサヤネンセ(guasayanense)の事を調べようと、オロモウツ(Olomouc)のサボテンクラブの文章を物色していました。 そして、文章を翻訳、まとめて貰ったのですが・・・・このコパイロット君。 チェコの別のサイトを提示し、「グアサヤネンセ(guasayanense)に興味があるのであれば、このサイトもどうですか?」と、ピルゼン(チェコの都市名)のサボテンクラブのサイトを勧めてきました。 早速、コパイロット君をぶん回すのですが、いかんせん、地名がバンバンと出てくる文章で、アルゼンチンの地名について無知なので良く分からない。(ただ、内容的には何となく凄い面白うそう!) ちょっと、時間をかけながらGoogle Mapで、地図を作成しながら、コパイロット君の吐き出す訳文をよく見ると、いろいろな事が分かりました。 この文章は、基本的には小さなお椀型のトリコセミネウム(Trichosemineum)・タイプのギムノカリキウムについて書かれています。 ※ トリコモセミネウム(Trichomosemineum)と「モ」を加えることもあるようですが、良く分かりません。 種子を輸入したり、また、クラブの師匠からバッテリーの種を頂いたりと、この小さなお椀型種子を手にする機会は少なくありません。 しかし、このタイプには本当に、嫌な思い出しかありません。 播種すると、ほぼ全部発芽してすくすくと成長するので(バッテリーなど)、「お!このタイプは簡単だな」。と油断していると・・・ 泣きそうなほど難しい種類にぶちあたります。(ピルツィオラムを筆頭に他のリオジェンセ系) この難易度の落差に嫌になるのですが、この文章を見ると、オコテレナエ系とリオジェンセ系の違いか!と言う事が分かり、今までのもやもやが氷解しています。 【蛇足】

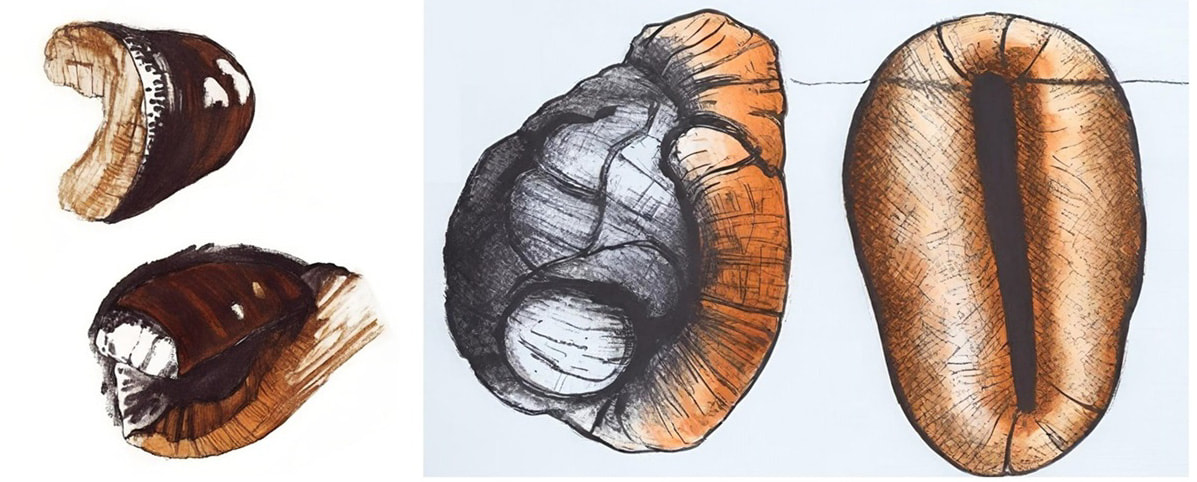

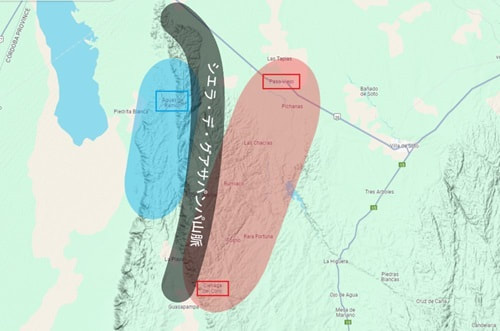

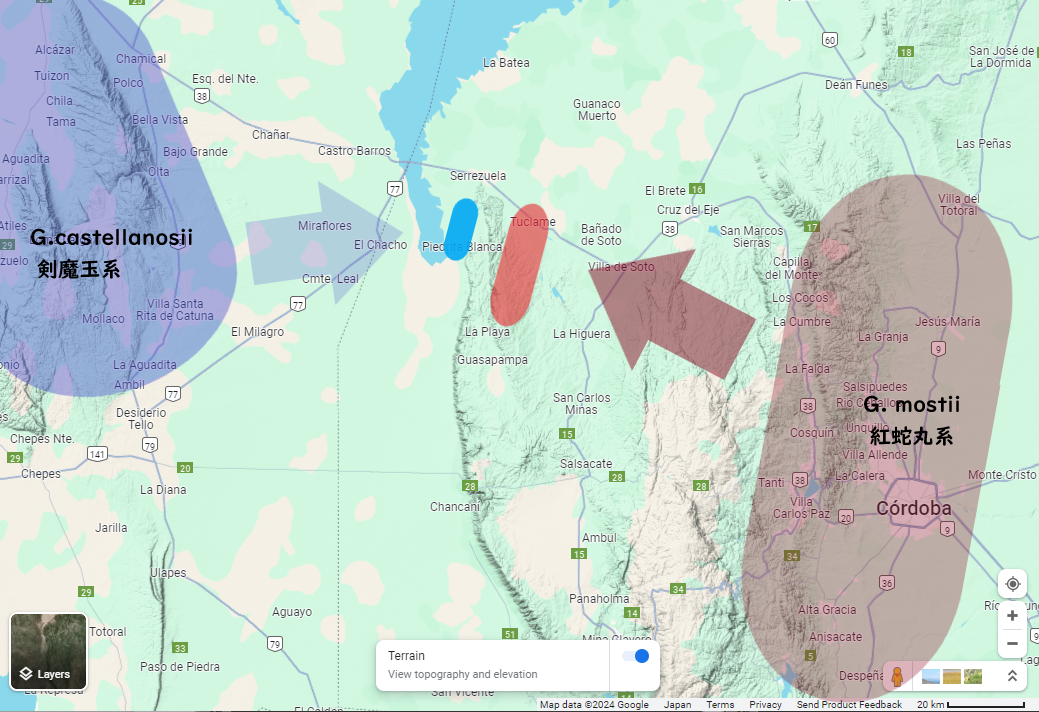

さて、今回、前出の天下茶屋のサボ源之助 68歳(ChatGPT3.5)の弟である、サボ源次郎 66歳(Chat GPT4.0)にも登場して頂きたいと思います。 オロモウツ(Olomouc)の内容をもとにグアサヤネンセについて語ってき頂きます。 サボ源之助(Chat GPT3.5)------------------------------------------------------ なぁ、これやろ、Gymn. riojense ssp. paucispinum var. guasayanense Strigl、ってのはな、アルゼンチン、サンティアゴ・デル・エステロのシエラ・グアサヤンってとこに生えとるな。 形が平らで、まるいねん。 ええと、その頭っからひっこ抜いたところがへこんどるというか、ざらざらした感じやねん。 皮が淡いグレーか、灰緑色で、たまにワックスみたいやで。それで、花が咲くんやけど、直径35~120ミリ、高さは10~18ミリぐらいやな。 根っこは大根みたいになってるねん。肋骨は大体9本あって、平らで膨らんでて、間に深い、ちょっと波のある溝があって、それで小さな盛り上がりがあるんや。 その盛り上がりには、普通は3本のトゲが生えてるんやけど、YかTの字みたいに配置されてて、長さは8~12ミリぐらいで真っ直ぐや。それが身体にピッタリと付いてなくて、硬くて、明るい角みたいな色してて、先っちょが暗い色やねん。 古くなったらトゲがなくなってくることもあるみたいやね。 花は頂上から生えるんやけど、普通の種類と変わらんねん。 これがGymn. platygonumと違うとこは、肋骨がもっと細かくて、波のある溝があることやな。 それと、トゲが真っ直ぐで長いことやね。 このギムノカリキウムのvar. guasayanenseは、シエラ・グアサヤンからカタマルカ州の南部に広がってて、サリナスの西側にあるねん。 めっちゃ似たような場所にGymn. platygonumも生えとるけど、直接接触してないらしいね。 < < 感想 > > > 語りは、軽妙なのですが、全然おもしろくねぇ~~ 話に纏まりがなく、冗長ですね。 サボ源次郎(Chat GPT4.0)------------------------------------------------------ おおっ、せやな! Gymnocalycium riojense ssp. paucispinum var. guasayanense、1991年にStriglさんが説明した、めっちゃ面白いサボテンやで! ちょっと聞いてみてや!こいつの特徴を教えてやるわ: 体:平らで丸い体や。トゲのない頂点がちょっとくぼんでるね。表皮は灰色から灰緑色で、ちょっとしわっぽく見えるで。 サイズ:花が咲く個体は直径で35mmから120mmくらいやで。高さは10mmから18mmや。根はね、大根みたいな感じや。 稜:普通は9本の稜があって、平らに膨らんでるね。 これらの稜は深くてちょっと波打った縦の溝で区切られて、細い横の溝で更に分かれて、低くてほとんど盛り上がってない突起になってるわ。 アレオーレ:丸いアレオーレは最初は短い灰白色の毛で覆われてるけど、すぐに灰色になって最終的に消えるで。 トゲ:普通はY型かT型に並んでるんや。3本のトゲは真っ直ぐで硬くて、角のような色で先っちょが暗いんや。 面白いことに、このバリエーションは体の端の古いトゲを失うことが多いね。 古いアレオールには1本か2本、あるいはトゲがないこともあるで。 花:花は頂点のアレオールから咲くで、普通のバリエーションと同じや。 生息地:このサボテンはアルゼンチン、具体的にはサンティアゴ・デル・エステロ州のシエラ・グアサヤン地域が原産地や。 識別特徴:Gymn. riojense ssp. paucispinum var. guasayanenseは、より複雑な稜、稜間の波状の溝、長くて真っ直ぐなトゲでGymn. platygonumと異なるんや。 分布はシエラ・グアサヤンの北からカタマルカ州の南部まで広がってて、常にサリナスの西側や。 面白いことに、Gymn. platygonumの分布と直接重ならないで、中間形態は見つかってないで。 関連する分類学的なメモでは、Hans TillさんとHelmut Amerhauserさんがこの分類を亜種レベルに昇格させることを提案してるんやで:Gymn. riojense ssp. guasayanense (Strigl) H. Till comb. nov. これはおそらく、paucispinumを別の種として認識したことに関連してるんや。 他の発見もあって、Ciudad Recreo、Guasayan、Villa Guasayanなどの場所からの標本があるで。 < < 感想 > > > さすが源次郎、ポイント、ポイントを押さえている。 しかも、面白いと思われるところが分かっている。 「面白いことに、Gymn. platygonumの分布と直接重ならないで、中間形態は見つかってない」 これを面白いて思う、源次郎!流石です! そうですよね、グアサヤネンセとplatygonumは両者ともトリコセミネウム(Trichosemineum)で場所的に接しているのにも関わらず、交雑個体が無い。 何かしらの「遺伝的隔離」があるっていう事ですよね。それが何なのか!? 寄せ付ける昆虫が違う? 花の開花時期が違う? めっちゃ面白いやん! 源次郎! Kaktus Klubと言うモスクワのサボテンクラブがあります。 不定期ながら、年に数回サボテンに関する文章を発表しています。 2023年にはヴィクター・ガポン氏による、ギムノカリキウム・フェロシオールの文章が発表されていました。 うちの温室のフェロシオールは全て、このヴィクター・ガポン氏の採取した血統が由来となっている事もあり、どんな内容なのか興味がありました。 但し、文章はロシア語。これまではGoogle翻訳2回かけても良く分からない状態でした。 しかしながら、最近の生成AIの影響により、「文章を簡易にまとめる」、「箇条書きに書く」、「結論を先に抽出する」など、文章の解析が非常に楽になり、翻訳のハードルがかなり下がってきています。 今回、その文章について、ChatGPTの助けを得ながら、内容をまとめてみました。 ①ギムノカリキウム・フェロシオールとフェロックスの相違 フェロシオールというサボテンは一般的によく耳にすると思いますが、一部ではフェロックスと言う似たような名前で呼ばれることがあります。 この相違には下記が背景としてあるようです。 ・中刺があるものをフェロシオール、中刺が無いものがフェロックス(トンボ型の刺)としていた。 ・現地では中刺があるもの(フェロシオール:Ferocior)とないもの(フェロックス:ferox)は混在し生育している。 ・よって、フェロックスとフェロシオールの違い(中刺の有無)は個体差の様なもので、品種を分けるまでの必要はない。 ➁ フェロシオールの分布 フェロシオールはシエラ・デ・グアサパンパ山脈(Sierra de Guasapampa)周辺という限られた範囲で生育しているサボテンである。 ③ シエラ・デ・グアサパンパ山脈で二つに分かれるフェロシオール ・シエラ・デ・グアサパンパ山脈で東型と西型で分かれるフェロシオールであるが、実は外見的には殆ど一緒。 ・外見は殆ど一緒だが、種子の形態が異なる為、両者はそれぞれ違う種類だとみなされている。(仮) ※より細かく地図を見てみたい方は、GoogleMapでもセットしているのでご覧ください。 (デフォルトは、うちの家フェロシオールの自生地(Tosno)に設定しています。 東側: 種子: 黒くて、つやがなくて、ざらざらしている。 分布: 東側が中心(地図赤色部分)コルドバ州のパソ・ビエホ(Paso Vejo)とシエナガ・デル・コロ(Cienega del coro)に分布する) 種子の形態から、紅蛇丸(G. mostii)の影響を強く受けたフェロシオールと考えられる。 その為、東側の個体は、G. mostii subsp. ferociorの名前が相応しいと考えられる。 紅蛇丸系フェロシオール(G. mostii subsp. ferocior) 西側: 種子: 赤茶色で、光沢があり、ツルツルで、とげとげの突起がある。 分布: 西側が中心(地図青色部分)アグア・デ・ラモン(Agua de Ramon) 種子の形態から、剣魔玉(G.castellanosii)の影響を強く受けたフェロシオールと考えられる。 その為、西側の個体は、G. castellanosii subsp. ferociorの名前が相応しいと考えられる。 剣魔玉系フェロシオール(G.castellanosii subsp. ferocior) ③ 東側/紅蛇丸系フェロシオールと西側/剣魔玉系フェロシオールの進化についての仮説 ・紅蛇丸系フェロシオールと剣魔玉系フェロシオールには「収斂進化パターン」と「共通の祖先パターン」という二つの仮説がある。 「共通の祖先パターン」 シエラ・デ・グアサパンパ山脈周辺の分布域にはかつて一種類のフェロシオールの祖先になるサボテンが存在していた。 しかしその後、山脈を隔てて、東側は紅蛇丸(G. mostii)交雑の影響を受ける。 西側は剣魔玉(G.castellanosii)の影響を受けた。 【雑感】

うちのフェロシオールは、播種した全ての個体で中刺がほとんど出ません。 トンボ型の刺をしています。 これは、このフィールド番号特有の特徴だと、ずっと嬉しかったのですが、ぬか喜びだったようです。 ただ単にフェロックス(中刺なし)という個体差だったようです。 また、うちのフェロシオールの地理情報を、地図で見てみると、東側です。 しかも取れた種も光沢の無い真っ黒な種です。 典型的な「東側の紅蛇丸(G. mostii)系フェロシオール」であることが分かり、現地のロマンを感じています。 昔からあるスルコパッション(Sulcopassion)というベルギーのサイト。 PDFの文章が大量にあるのですが、私自身、サボテンの論文を読めるほどの知的基礎体力が無いため、あまり見ていませんでした。 但し、少しの専門用語をChat GPTに食わせるとなかなか面白い文章が翻訳されてきました。 <出典URL> https://www.sulcopassion.be/pdf/0107_2001.pdf (注:PDFドキュメントです) かいつまんでみると・・・ ・南北アメリカ大陸はこれまで4回の氷河期に見舞われ、サボテンはほぼ死滅した。 ・氷河期が終わり、わずかに生き残ったサボテンが、アンデス山麓を目指して生息域を広げて行った。 ・そこには二つの大きなグループがあった。 1)ワインガルチアグループ: ワインガルチアグループには、ワインガルチア属、スルコレブチア属、ギムノカリキウム属が含まれる。 ・このグループには、魚の鱗の様な表皮を持った蕾、その他の身体的特徴が似ている。 ・スルコレブチアとワインガルチアは相互に受粉させるとF1個体が生まれる。 ※ ちなみに、ワインガルチアとギムノカリキウムの交配についての実験結果の記載はありません。 多分、誰も成功してない? 恐らく、ここの部分に触れると文章全体が理論破綻を起こすので、あえて書いてないような気がします。 2)エキノプシスグループ エキノプシスグループには、エキノプシス属(ロビビア、カマエセレウス)に加えてレブチア属が含まれる。 ・カマエセレウス属とレブチア属は受粉させるとF1個体が生まれることが確認されている。 ※ 本文には書かれていませんが、マツカナ、アカントカリウム、ピグマエオセレウスもこっちに入ると思います。 (追)ディスコカクタスとエキノプシス系も交配可能なようです(instaで教えていただきました) ・レブチア属とスルコレブチア属とでは外観がそっくりなのにも関わらず、全く交配できない。 【追記】ワインガルチアのタイプ違いについて また、本文章では、ワインガルチアについても説明がありました。 抜粋すると下記です。 ----------------------------- ワインガルチアはボリビア、アルゼンチンを中心に一部チリにも分布するサボテンです。 このワインガルチアには北部型と南部型というのが存在している。 1)ワインガルチア北部型: ・ホームセンターとかで販売されている花笠丸(Weingartia neocumingii)は北部型になる。 ・これはスルコレブチアに形態的に似ている。 ・スルコレブチアは稜が形成されないという特徴があるが、ワインガルチアの花笠丸も同様に稜が形成されない。 2)ワインガルチア南部型 ・ニューマニアなどの成長が遅いワインガルチアは南部型になる。 ・これはギムノカリキウムに形態的に似ており、鱗状の蕾、稜が形成される。 ・・・・と言った感じです。 DNAを検査した結果では無く、あくまで、「形態的」特徴です。 まあ、2001年発表の文章なら遺伝子分類と形態的分類の過渡期かな?と言う感じもしなくも無いですが・・・ いずれにせよ、Chat GPTを用いてロマンある文章に出会えることが出来たので感謝です。 【補足:Chat GPTのプロンプト】

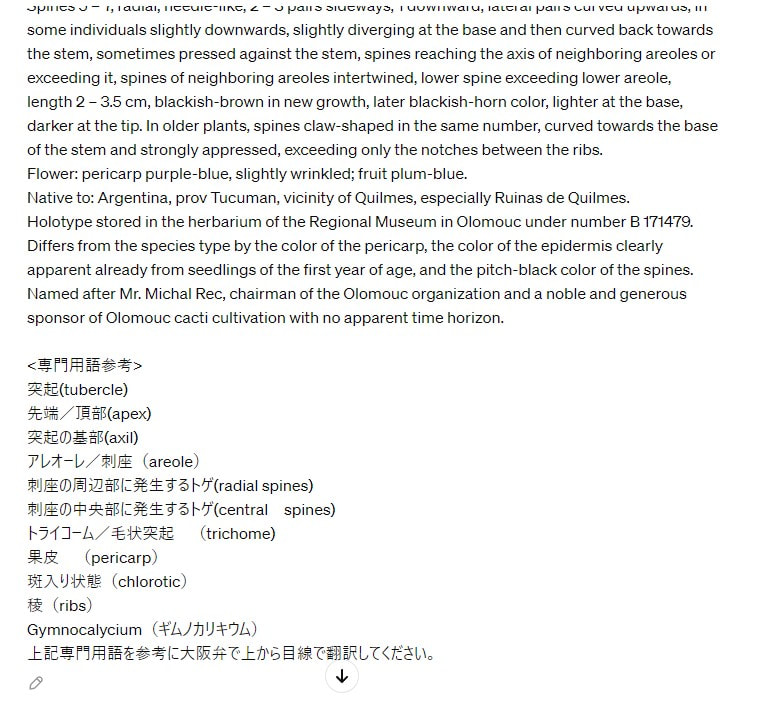

ちなみに、Chat GPTには下記の条件文(Prompt)を加えています。 これがあると、ちょっとサボテンよりの文章になり分かりやすくなると思います。 これが無いと、サボテンではなく、一般的な「草花」の用語を用いて翻訳しようとするので、少し分かり難くなります。 【プロンプト】------------------------------------------------------- <専門用語参考> 突起(tubercle) 先端/頂部(apex) 突起の基部(axil) アレオーレ/刺座(areole) 刺座の周辺部に発生するトゲ(radial spines) 刺座の中央部に発生するトゲ(central spines) トライコーム/毛状突起 (trichome) 果皮 (pericarp) 斑入り状態(chlorotic) レブチア(Rebutia) ギムノカリキウム(Gymnocalycium) カキコ(offset) 上記専門用語を参考に日本語に翻訳してください。 ------------------------------------------------------- ギムノカリキウム・天平丸・レシィ このレシィと言う天平丸。 数年前から、種子業者でチラホラ表れるようになっています。 しかしながら、殆ど情報が見当たりません。 オロモウツ/Olomouc(チェコの都市)のサボテンクラブのWEBページにわずかに心当たりがあるくらいです。 今回、①ChatGPTでチェコ語の文章を英語化 → ➁テーマごとに箇条書きへ変更 → ③専門用語の訳語を食わせて日本語化処理してみました。 以下ChatGPTが吐き出した内容です(一部、ひどく分かり難い所は加筆・修正しています) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ギムノカリキウム・天平丸・レシィ(Gymnocalycium spegazzinii v.recii) 分類: サボテン科 出典: Cactaceae etc. 2017/1, pp. 33 – 36。 根の形状: 主根はわずかに蕪(カブ)形で非常に長く、少数の側根があり、主根の末端部から豊富に形成される。 全体的な形状:平らな球形であり、直径7 - 10 (20) cm、高さ3 - 8 cmである。 部分的には土壌に沈み込んでいる。頂部は深く刺と毛で覆われている。 表皮: 若い植物では暗緑黒色であり、後には青銅色から黒緑色に変化する。 稜: 10 - 13 (-18)本あり、頂部は約1 cm幅、下部は約1.5 - 2 cm幅である。 切れ込みがわずかに波打ち、基部の稜では切れ込みが殆ど確認できない。 アレオーレ: 小円形で、3 mm幅で5 - 7 mm長く、わずかに凹んでいる。 最初は豊富な灰色がかった黄白色の毛で覆われ、後に黄灰色、白灰色になり、最終的には裸になる。 刺: 5 - 7本あり、放射状で針状である。 花: 果皮は紫青色で、わずかにしわが寄っている。果実は梅青色である。 原産地: アルゼンチン、Tucuman州、Quilmesの近辺、特に「Ruinas de Quilmes」産が最も良く知られる。 ホロタイプ(*1): オロモウツ地域博物館の標本室にB171479という番号で保存されている。 特徴: 他の種と異なり、果皮の色、表皮の色、および刺の漆黒色がタイプ種 (*2)と異なる。 命名: オロモウツ市サボテンクラブの会長であり、スポンサーでもあるミハル・レック(Michal Rec)氏にちなんで名づけられた。 (*1)ホロタイプ(Holotype)は、新種の学名記載をする時に1点だけ選ばれる標本。 この1点以外の標本は、参考用としてパラタイプなどと呼ばれる。 (※ここの部分は無茶苦茶複雑です。ざっくりとした説明です) (*2)”タイプ種”(模式種)とはGymnocalcycium spegazzinii (天平丸)の基本となった種 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 【感想】 全般的に、根、表皮、稜、アレオーレなど細かな情報満載。 夢野久作のドグラマグラにある「チャカポコ・チャカポコ」並みに読むのが苦痛です。 ただ、標本の保管場所や、命名の背景に関して、オロモウツ市(10万人都市)の地方色豊かなのに驚きました。 ・・・というか、10万人都市で、ホロタイプを保管する博物があるなんて凄いな~。 どちらかと言うとオロモウツ市の方に興味湧きました。 毛で覆われている事を繰り返し指摘していますが、確かに、本種は何となく普通の天平よりも若干モコモコ感があるかもしれません。 ロフォフォラ名人の育て方だと面白い姿になってくれるかもしれません。 私は出来そうにありませんが・・・ 【出典】 https://www.carciton.cz/kaktusy/clanky9.htm 【追記】 ちなみに、上の説明、やはり本当に分かり難い。 ただ単に、私の植物に対する知的基礎体力の無さなのかもしれませんが・・・ こんな時は、大阪のおっちゃんに分かりやすく解説してもらおうと、 ChatGPTに天下茶屋に住んでいるサボテン好きなおっちゃん(HN: サボ源之助さん(68歳:サボテンクラブでは若手)になってもらい説明してもらいました。 - - - - - - - - - - - - - - - 以下、天下茶屋のサボ源之助さんの解説- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - おおよそこんな感じやな、この文章。 まず根っこやで。メインの根っこはちょっとカブみたいな形で、長いねん。 そこからあんまり枝根は出てこないけど、奥の方に行くとたくさん出てくるんや。 それはなんとなく深いところから出てくる。 で、本体やろ?丸っこいんやけど、ちょっと扁平な感じで、直径が7~10センチくらいやねん。 高さは3~8センチくらいで、土に半分くらい埋まってるねん。 てっぺんは深くてトゲと毛で覆われとる。 最初は濃い緑やけど、後で青銅色みたいになるんや。 で、稜ってのは植物の体の段々のことやで。 このサボテンは10~13本(18本もあることもあるらしい)の稜があって、上の方は1センチくらいの幅やけど、下の方に行くともっと広くなるねん。 稜の上の部分は3~5ミリの高さがあって、下の方ではフラットになるわ。 稜同士はちょっと起伏があるけど、下の方ではほとんどわからんくらいや。 アレオーレってのはトゲが生える部分やねん。 これがちょっと埋まってて、最初は毛で覆われとる。 後で黄色っぽくなって、その後白っぽくなるんや。 アレオーレ同士は1.5~2.5センチくらい離れてるねん。 トゲは5~7本生えとるで。周りに生えるトゲは針みたいな形で、横に2~3対、下に1本や。 横のトゲは上向きに曲がっとることが多いねん。 ちなみに新しいトゲは黒褐色で、次第に黒っぽい角色になってくるねん。 お年寄りのサボテンのトゲは同じ本数やけど、ちょっと爪みたいな形になってて、根本に曲がってるねん。 お花や果皮の色は紫から青色やで。 原産地はアルゼンチンのトゥクマン州のキルメスの近くや。 オロモウツの地域博物館の植物標本室にホロタイプが保管されとるねん。 この種は他の天平丸(spegazzinii)のサボテンと違って、果皮の色や本体の色、トゲの真っ黒い色が特徴やねん。 名前の由来はオロモウツの組織の会長で、オロモウツのサボテン育成のスポンサーやったミハル・レック氏から来てるねん。 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - むっちゃ分かりやすい! やるなサボ源之助68歳。南海の特急の指定席がホームから遠い! と文句言ってるだけちゃうやん! むっちゃ分かりやすい。 去年の秋から冬にかけてはひたすら、鉢上げを行っています。 ギムノカリキウム・瑞昌玉 VG-471 六年目にして、やっと育苗トレーを卒業し、個別に鉢上げしました。 Short spineと注釈がありましたが、確かに刺が短めのような気がします。 私にしては珍しく、接木していない個体です。 ギムノカリキウム・オコテレナエ TOM233 オコテレナエという事なので、バッテリーに近い種類です。 種の形もバッテリーと同様にお椀型のトリコモセミネウム・グループ(Trichomosemineum)の形態です。 チョコレート色とよく表現されることがありますが、殆ど黒です。 また、刺も真っ黒なので、なかなか渋い趣があります。 アカントカリキウム・グラウカム ロシアのサボテンクラブより種子を導入したグラウカムです。 彼の地で黒刺を選抜した株のようで、フィールド番号はありません。 本株はキリンウチワに接ぎ木した促成栽培の株ですが、ブルームなどと呼ばれる白粉はそれなりに出てきてくれています。 これと育苗トレーの中でひしめき合っていましたので、ようやく個別に鉢上げさせました。 フェロカクタス・カルメン玉

これは地植えしていたものを鉢上げしました。 クラブの会長の家にある直径60㎝ほどの巨大なカルメン玉から得た種を発芽させたものです。 意外と、てこずってしまい、暑さで殆どの子株をダメにしてしまいました。 また、キリンウチワとの相性もあまり良くなく、5-6株を接木しましたが、1株しか大きくなりませんでした。 ギムノカリキウム・オブダクツム LF82 2018年に購入し、種を播いたのは2019年。 私も何故注文したのか・・・あまり記憶にありません。 よく知らないサボテンだし、「まぁ勉強、勉強」・・・という軽い気持ちでおまけ程度に播種したサボテンだと思います。 強い気持ちも特には無いので、接ぎ木させたりすることも無く、ひっそりと棚の影で育っていました。 ところが・・・よく見ると、かなり面白い形になってきて驚いています。 非常に扁平です。 テルマエ・ロマエの「平たい顔族」と言うセリフがふつふつと蘇ってきます。 本当に扁平で、大宰府天満宮で売っている「梅が枝餅」みたいです。(わかる人にしか分からない表現でごめんなさい)

ネットの写真でもここまで、扁平になっているのを見た事がありません。 恐らく用土の肥料切れの状態が長期間続いた為、ここまでの姿になったのだと思います。 写真撮影後、植え替えましたが、もう少しふっくらしてくれると思います。 今の形がそれなりに気に入っているので、ふっくらしてくれなくて良いのですが・・・ ギムノカリキウム・アルマツム LF597 ギムノカリキウムのアルマツム。 2017年に播種し、泣かず飛ばすの状態が続いていましたが、3年前に袖ケ浦に接ぎ木していたアルマツム君。 やっとどんなサボテンなのか分かるような大きさになってきました。 <2021年に接ぎ木したばかりの様子> 但し、このアルマツム君、大きくなったのですが、まだ開花を見た事がありません。 これら、天平・光琳系の「スカブロセミネウム・グループ (Scabrosemineum)」は花があまり咲かず、さらに咲いてもなかなか種が載りません。 チェコでは、アルマツムは種も株も本当に安価に販売されています。(実生苗でも500円前後) 安価という事はそれなりに増やしやすいサボテンなのだと思いますが、うちでは苦労しています。 (多分チェコは日本より涼しいのかな?) 黒刺は美しいのですが、ちょっとひねりの無い刺なんですね。

うねる様な刺が出てきてくれたら、それはそれで面白かった・・・というか取り扱いがしやすい。 こいつは、刺が直線的なので、鉢を持つ手に刺が突き刺さりそうで、ちょっと怖いです。 今、種子リストを見返してみると、「direct dark spines(直線的な暗い色のトゲ)」と確かに注釈がありますね。 ギムノカリキウム・ムキダム数株が開花してきました。 ギムノカリキウムは、雌しべが雄しべの奥にか隠れているため、ピンセットでつまんで雌しべにつけても受粉されているのか全く確証がありません。 いつもの様に、花を切開して受粉作業させたいと思います。 ① 複数の株が同時開花してくれました。 ② 今回は、体の大きい個体だけに受粉させたいと思っています。 大きな個体の花を切開し雌しべを露出させます。 ③ 別の小さな個体の花をそのまま引っこ抜き、大きな個体の雌しべに花粉を塗りつけます。 ④ 乾燥させるのもあまり良くない感じがしていたので、花でそのまま蓋をしてます。 ギムノカリキウム・エスペランザエ

一週間ほど前に同様に切開受粉を行ったエスペランザエです。 子房を触ってみると、ザブングルの持ちネタの様にカチカチになっています。 弾力性があると、数日後にポトリを落ちてしまいますが、カチカチになっているので、ほぼ受粉成功していると思われます。 ギムノカリキウム・羅星丸・パウロブスキー

輸入種子で発芽したサボテンの苗は次世代へ繋げるため、殆どの種類を接木しています。 殆どの株は、接木することで、ただ早く成長してくれるのですが、一部では奇形化したものが出てきます。 写真は、そのうちの一つです。 羅星丸系のパウロブスキーを接木したのですが、異常成長を起こしています。 あまり大きくさせても、今後どうなるか?よく分からないので、とりあえず、挿して発根させています。 どうも台木から発根が始まったようで、全体的に膨らんできて、花芽も上げるようになってきました。 この奇形株、中心部分が空洞になっているようで、半透明です。 ハオルチアを思わせるような風貌です。 こうした現状は、そこそこ起きるようで、インスタで「環状綴化」という言葉を教えていただきました。 |

カテゴリ

すべて

アーカイブ

7月 2024

運営者近畿の住宅地の中でサボテンや多肉を育てています。 |

RSSフィード

RSSフィード