|

マミラリア・ペレスデラロサエ(mammillaria perezdelarosae)

今年の3月に胴切をしていたマミラリア・ペレスデラロサエ。 <3月の斬首の様子> 3ヶ月が経過して、傷口を見てみました。 周辺のアレオーレから見事に子供が一斉に吹き出してくれています。 マミラリア属は、キリン団扇と相性の悪いものが多いですが、ペレスデラロサエはそこそこ成長してくれるようです。 この小さな子供をかき取っては、キリン団扇に接ぎ木しています。

0 コメント

マミラリアがぐんぐん開花してくれています。 一斉にいろいろな種類が開花してくれているので、温室も賑やかになってきました。 マミラリア・桜月 / Mammillaria candida var. rosea 赤いトゲを持った桜月です。 一年前に、大きな個体を導入しました。 完全に成長しきった個体だったので、環境に変化についてこれるか?少々心配でした。 しかし、杞憂だったようで、強光下で辛めの栽培にも関わらず、子供を吹きながら元気に育ってくれています。 マミラリア・菊慈童 / Mammillaria cowperae ぶっとい根塊もあり、繊細な感じですが、結構タフな環境でも元気に育ってくれています。 一年中、遮光なしの強光下で育てています。 菊慈童の刺は先端が、鉤型になっているので、それが厄介です。 服や、手の皮に引っかかってしまいます(苦笑) 唐金丸 / Mammillaria canelensis

チワワ砂漠の唐金丸も去年と同様、春の初めに花が咲いてくれています。 <<去年の唐金丸の様子>> 一年前と比べて、えらい絞られたスマートな体型になった気がします。 九州では、赤玉の微細が非常に効果為、日向土の微細を使用しています。 この土は、排水性がかなり強いので、マミラリアはかなり締まった体型になってしまいます。 ※ 反対に小さな実生苗は乾きすぎるので、赤玉土の微細が手に入らない事で苦労しています。 マミラリア・ブカレンシス・エルサム Mammillaria Bucareliensis cv. erusamu 100均でも取り扱いのあるような耐性のある丈夫なサボテンですが、今年は流石に寒く、水も少なかったのか、真っ赤になっています。 ずんぐりむっくりで、真っ赤なので、なんやら不機嫌な「男梅」のようです。 ギムノカリキウム・モロエンセ

Gymnocalycium morroense LB326 チェコから輸入した原種ギムノの種子ですが、中に斑入りが混じっていました。 モロエンセは夏越えが難しいので、発芽したものを片っ端から接木していました。 その為、通常ならば死んでしまうような斑入りの弱い苗も接木パワーで大きく成長してくれています。 夏の間は黄色かったのですが、冬になると真っ赤に変化してくれています。 マミラリア・ペレスデラローサエ(Mammillaria perezdelarosae)を育てていますが、どんどん長くなっていきます。 数年前、和歌山の緑化公園で、「死闘の上」手に入れたペレスデラローサエも、長さ30cmほどの柱サボテン状態になっているものでした。 どうも、鈎刺タイプのペレスデラローサエは、首長になる傾向が強いようです。 もはや、支えがなければ自立することも出来ない状態です。 もはや、ここまで! 心を鬼にして斬首することにしました。 頭の方は、発根促進のため、オキシベロンを塗布しておきました。

根本は方は、腐敗防止のため、殺菌剤を塗布しています。 数ヶ月もすれば、根本の方も新芽が出てくれると思います。 マミラリア・桜月(Mammillaria candida) ガンガンに日光にあて、遮光少なめに育てていますが、元気いっぱいのマミラリアです。 既に大きくなった株を導入したので、土も環境も全く異なる環境で馴染んでくれるか心配でしたが、適応してくれているようです。 マミラリアには「くん炭」多めで栽培しています。 「くん炭」はカリウム投与の意味合いから、根を強く育てたいと思い投与しています。 しかしながら、くん炭はPHがアルカリ方向に持っていくと言われています。 実際、酸性を好むと言われる南米種を育てる場合あまり良い感触を得ていません(いじける) しかしながら、アルカリ用土に適応が見られるマミラリアには、問題ないようです。 ランポー玉 和モノでは一番好きなランポー玉です。 ほぼほぼ胴切りに近いよう感じで、根を整理しましたが、無事ガチガチに根が出てくれてます。 ランポーもまた、くん炭と相性が良いようです。 エキノケレウス・御旗

エキノケレウスの実生は本当に手こずっています。(ダシアカンサスやロイディ) 本株はチェコから導入した種子から育てていますが、発芽率がむちゃくちゃ低く、しかも途中で何株も腐らせています。 湿度がなければ大きくならなずイジケてしまう、かと言って湿度を与えると腐らせる・・・・ この繰り返しです。 この御旗は、そのうちキリンウチワに接ぎ木し、その後、鉢植えしたものです。 しかしながら、鉢植えでは2-3年、鳴かず飛ばずであまり大きくならなかったので、今年の春から思い切って地植えしたものです。 なかば、「どうにでもなれ!」という気持ちで地植えしたのですが、思いの外成長してくれました。 でっかい黄色い花を期待しているのですが、まだ見たことがありません。

レブチア sp ララ&アグイラー

本種は綺麗な花を毎年沢山咲かせてくれて楽しませてくれます。 トゲは痛くない。 花は薄いピンクと濃いピンクのグラディエーションで綺麗。 でかくない。温室いらない。 ・・・と扱いやすいサボテンで、とても気に入っています。 レブチアの一部、特にメディオロビビア系は根塊を形成するので、成長がちょっと遅いのですが、本種は細い根が沢山出てくるタイプなので、成長もとても早いです。

唐金丸 / Mammillaria canelensis

このサボテンは、家族が購入したものです。 あまり背景などは分かっておらず、今回じっくりとネットで調べてみましたが、学名はMammillaria canelensisという様です。 カネレンシス=唐金・・・・殆ど、空耳アワーのお時間ですね。 本種はメキシコのチワワ砂漠の近くに生えている様です。 アフリカ産の熱帯魚の趣味をやっていた時も、中米のチワワ砂漠の名前を良く耳にしていました。 地下水が豊富で、クアトロシエネガス(総称)と言われる水の枯れない湖群が存在しており、そこに独自に進化した魚類が豊富に存在している。 熱帯魚店でも、メキシコから入荷した”ミンクリー”と言う魚が時々入荷していました。 チワワ砂漠は、なんやら自然豊かな所なんですね。

時間があったので、サボテン棚の様子を写真にとってみました。

このエリアには、なんとなくメキシコのサボテンが多いようです。 強い光を当てている箇所なのですが、自然とメキシコ系のサボテンがあつまってきているようです。

以下同文。

一部ランポーの胴切りをおこなっています。 ランポーはどうも年数が経つと根本が木質化する傾向があるように感じます。 そこから目に見えない腐敗が入ったりすると、長い時間をかけて徐々に根や維管束がやられる様な気がします。 こうしたリスクのありそうなものは、早めに胴切りを実行しました。

マミラリア ペレスデラローサエ(Mammillaria perezdelarosae)

なかなか、名前を覚えきれないマミラリア ペレスデラローサエです。 これまで、フレーム栽培の時は、3月になり暖かさを感じるようになってから開花していたと記憶していますが、ビニールハウスでは今頃咲いています。 冬でも楽しめるようになったので楽しみが増えました。 ペレスデラローサエにはアンデルソニ(andersonii)という変種が存在していますが、いつか育ててみたいです。

マミラリア 菊慈童(Mammillaria cowperae)

太い根塊があったので、「何だか、難しそう~」が第一印象でした。 そうした、心配をよそに、ビニールハウスではしっかり根付いてくれたようで、水もよく吸ってくれています。 元気に開花してくれ一安心です。

【ドリコテレ・琴糸丸】

比較的普及種?だと思います。以前も栽培していましたが(ブログに登場することはなかったですが・・)再度購入です。子供をいくつかとって増やしたいと思います。

【マミラリア・ペレスデラローサエ /ペレスデラロサエ】

以前は、沢山持っていましたが、また、一から出直しです。 本種は種取りに全く成功したことがありません・・・ 関西一円、滋賀、和歌山、大阪と色々な所から集めてきたのですが・・・ 全部同じ遺伝子?

【多毛ブカレンシス」

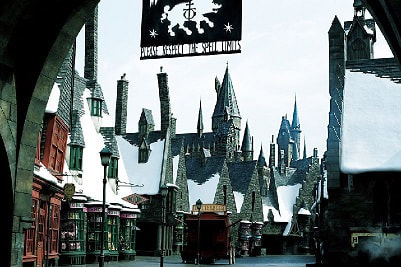

ブカレンシスも色々と多種多様にあるんですね。 今回購入してみて、改めて気付かされました。 アレオーレの間の綿毛が、季節に合わない「残雪感」を感じさせてくれます。 USJのハリーポッターのアトラクションのようです。

【長刺白竜丸】

モコモコした印象のサボテンです。 購入前の栽培環境がとても強い日光の下で育てられた事も影響していると思うのですが、学名通り、「圧縮された」ような形になっています。 引き続き、この様なムッチリした体型を維持させたいと思います。 本種は「ブカレンシス」と近い種類なのでしょうか・・・怪しい乳液が出てきます。(*´д`*)ハァハァ サイケデリックな夢が見れたり、「ハドーケン!」と叫べば、波動拳をリアルに出せる事が出来るのではないか?とちょっと想像してしまいます。

【コリファンタ 獅子奮迅 / Coryphantha cornifera】

いろいろなサボテン栽培所でよく見る種類です。 以前から興味あったのですが、なかなか手がでずにいました。 太陽を目一杯当てて、大きく育てたいと思います。

ここ数ヶ月で、かつての様な広い栽培所を確保することができました。

時間があれば、温室立ち上げ準備を行ってきましたが、ようやく落ち着いてきました。 そこで、これまでの南米メインのコレクションだけでなく、新たな領域に手を出してみたいと思い、久しぶりにサボテン購入を行いました。

【マミラリア・ゲミニスピナ】

花火が上がったような刺がとても特徴的です。見た感じフニャフニャしている刺なのか?よくわからなかったのですが、触ってみると、そこそこ硬いです。

【マミラリア 光倫丸】

学名などは、まだ調べきれていませんが、おそらくブカレンシスやエルサムといったマミラリアの仲間ではないかと思います。 傷ついた所から、白い乳白色の体液が出てきます。 10/6 追記 >> 学名判明しました。【Mammillaria karwinskiana subs. collinsii】との事でした。 和名は「空耳」で付けた様です。 学名自体、Collinsi(男性)さんを記念して命名されています。 ちなみに女性の場合は接尾がaeになります。

【マミラリア・ブカレンシス・CV・エルサム】

すごく前に、100円ショップで購入した事もあるサボテンです。綺麗な花も咲いて個人的には好きなサボテンでしたが、再度リベンジしたいと思っています。 リベンジにしては数が多すぎますが・・・ 1つ「拳」の大きさあります。デカイです。 ブカレンシスの仲間を今回いくつか購入しましたが、植え替え時に根を整理したり、カキコを採ったりすると乳白色の液体が出てきます。 もしかして、これを煮詰めてペースト状態にすると・・・(;´Д`)ハァハァ ? 【参考】 エキノプシスを煮詰めてペーストを作っている映像(Youtube) 何をしているのか? 良い子にはよく分かりません。 https://www.youtube.com/watch?v=MxNID_Rc6gQ

【マミラリア・桜月】

これまで、何度も販売しているのを見たことがありますが、あまりのデカさに手が伸びなかったサボテンです。 「餃子の王将」の桃饅頭みたいな色合いで、見ているだけでついついお腹が減ってきます。 栽培所に余裕が出てきたので、初購入してみました。

【マミラリア・雪白丸】

これは桜月と学名が同じです。 ただし、刺が赤くならないタイプです。 同様にデカくなりそうです。 今回はマミラリアをメインに購入しましたが、他の種類は、また後日アップロードしたいと思います。

|

カテゴリ

すべて

アーカイブ

7月 2024

運営者近畿の住宅地の中でサボテンや多肉を育てています。 |

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1fa15e72.8869a8ff.1fa15e73.d868f497/?me_id=1276929&item_id=10000372&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flunatic-white%2Fcabinet%2Fm-coin%2Fmcoin-lchibt01a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17576a91.303081c5.17576a92.057d89db/?me_id=1255518&item_id=10000831&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fluz-shop%2Fcabinet%2Fsyouhin%2Fcact%2Fmammi%2Fimgrc0144831698.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1eacdf67.ab2cab0c.1eacdf69.90110bbe/?me_id=1241438&item_id=10123453&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnogyoya%2Fcabinet%2Fshizai%2F5910144.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/173e4ec0.0fe7768e.173e4ec1.42e34bf7/?me_id=1223811&item_id=10028747&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyukei%2Fcabinet%2Fi%2F37%2F8229.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17986fc6.2a316531.17986fc7.100439e0/?me_id=1286706&item_id=10250978&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fengei2%2Fcabinet%2Fm39%2F174369.jpg%3F_ex%3D400x400&s=400x400&t=picttext)

RSSフィード

RSSフィード