|

一昨年に士童の種が沢山とれたので、そのまま直ぐに種まきをしました。

比較的簡単に育ち、問題を起こすことなく育ってきています。 一部では直径1㎝たらずにも関わらず、種を作ったりしています。 直射日光にあたらない場所ではどんどん大きくなっているのですが・・・ 直射日光に当てている個体は、どんどん地中に潜るようになってきています。 日差しが強すぎるのしょう。これでも50%の日よけをしているのですが。

0 コメント

学名Nigrumの通り、真っ黒い風貌をしています。

黒色人種=「ネグロイド」と同じ語源です。 本種は栽培所にはおかず、あまり日光の射さない自宅のフレームで育てています。 環境は良くないと思いますが、これまで順調な成長をしてくれています。 日光が少ないので緑色に変化するかも?と心配していましたが、そういうことも無く真っ黒になってくれています。

栽培所が先週からとんでもないことになっていました。

天井のビニールが雨で破れてしまい。 中の栽培棚に水が溜まってしまっていました。 ※ちゃっぷんちゃっぷんの水田状態になっていました。 本日は天井ビニールを張替えたのですが、栽培棚はまだまだ湿った状態です。 今回の破れにより、多くのサボテンが腐ってしまいました。

一昨年実生した豹頭(Neochilenia napina FR249)をキリンウチワに接いで、成長させていました。

ネオチレニアをキリンウチワに接ぐと、相性よく、すくすくと成長します。 但し、大きく成長させ過ぎると、接ぎ降ろした後に、腐りが発生し、斃死する事が多いような感じがしていました。 原因を究明すべく球体を割ってみたのですが、大きく成長させすぎると、球体の内部に鬆(す)、つまり「空洞」が入っていました。 この状態で、湿度の高い日が続くと球体の内部から腐敗が進行していくようです。 この以前の失敗をもとに、豹頭の接木にあたっては3-4㎝程度の小さい状態で接ぎ降ろしをするようにしました。 これまでの所、腐りをまだ経験していません。 >>去年の水耕栽培の様子

さらに、今年の5月の終わりから6月には開花してくれました。

異なるの遺伝子株をもっていたので、受粉させていました。 既に一カ月程経ちますが、まだ裂果してくる気配はありません。 但し、丸く膨らんできているので種子はできているようです。

うちでは殆ど置物状態の白斜子です。

4月ころ(だったと思う)に多くの花を咲かせていました。 遺伝子の異なる株が複数あったので受粉させたのですが、花は枯れ果て、種の出来る気配は全くありませんでした。 受粉に失敗したのかと思っていました。 ところが7月の蒸し暑い時期になり、体から何やらムニューンと伸びてきました。 種子莢でしょうか?

もう一つの株は、まだ何にも出て来ておりません。

枯れた花がくっついたままです。

冬の間はしわしわになっていましたが、春から球体も張りが出て来て成長しているようです。

本株は所属しているサボテンクラブの競技苗として一昨年に頂いたものです。 初めての参加だったのですが、うまい育て方をされる方は、扁平にとても大きく成長させていました。 栽培方法如何でここまで個性が変わってくるのか?と、とても為になりました。 今回ブログを作成するにあたり学名を調べたのですが、 紅鷹はテロカクタス属のヘテロクロムス(heterochromus)と呼ばれる様です。 ヘテロとは「異なる」と言う意味を表しています。 反対語は良く知られる 「ホモ」です。(“同一”の意味) Chromusは恐らくカラー(色彩)の意味を表していると思われます。 つまり、「刺の色が赤から白へ変化する」ことを学名で表しているのだと思います。 とても分かりやすい学名だと納得してしまいました。

リトープスに関する洋書

4年程前に買ったまま、積読(つんどく)になっているリトープスに関する洋書があります。 コールナンバーで有名なコール氏(Desmond T Cole)による「リトープス・フラワリング ストーンズ」です。 学術的な内容から、栽培方法まで幅広くリトープスに関する情報が満載です。 植物に関する専門用語がよく分からないので、ほぼ読み切れておらず、ほとんど「絵本」状態です。 おおよそ、どういう事が書かれているのか、目次を翻訳してみました。 リトープス・フラワリング ストーンズの目次 ※ 目次ですら翻訳が難しかったです(汗)

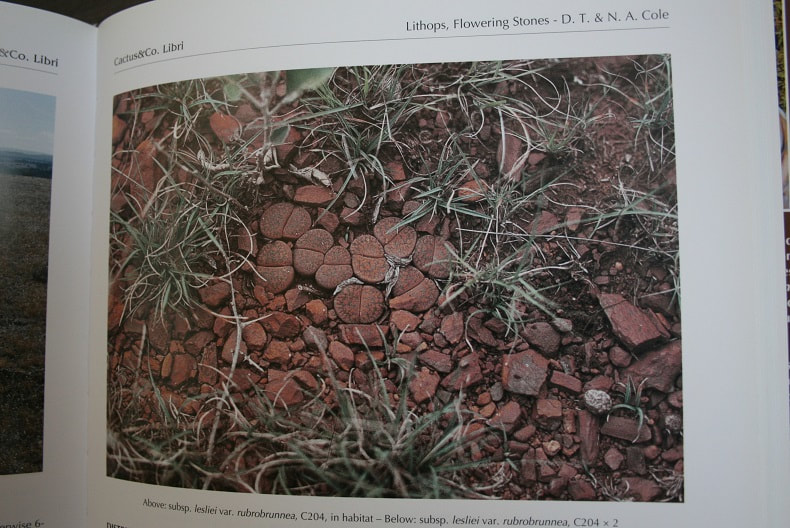

写真を見ると、リトープスの多彩な色彩は、まさに周囲に擬態する為にあることがよく分かります。

タイの愛好家の真似をして、雄蕊(おしべ)を切り取り、雌蕊をむき出しにさせて受粉させたバッテリー。

その後、果実が出来て、種子の鞘(さや)が割れてきました。 見事受粉成功の様です。 「ギムノカリキウムの種子はなかなかとれない。受粉後、半年くらいかかる」と諸先輩方から聞いていたのですが、一カ月程度で種ができちゃったので驚いてしまいました。 バッテリー受粉について、前回の記事は6月11日 諸先輩方は「斑入り」もののギムノをメインにやられているので、ちょっと家での状況とは違うのかもしれません。

写真の株は根がキリンウチワのままです。

本種はキリンウチワとの相性は非常に良いのですが、とにかく接ぎおろしが難しいです。 接木させると、根本が若干黒ずむことがあります。 こうした株を接ぎ降ろすと、黒ずみが一気に球体全体に回ってしまい。真っ黒に腐敗して死んでしまいます。 接いでは⇒降ろして⇒腐らせてを何回も繰り返してしまいました。 恐らく20株程接木しましたが、生き残っているのは写真の個体の他、数株です。 どうも、個体差によるところが大きいようで、疣がまるまるして、プクプクと可愛らしい風貌をしたものほど腐りやすいようです。 疣が細長い形をしたものは腐りが少ないようです。

テフロカクタス・ゲオメトリクスをチェコ便種子から育てています。

但し、私の管理不足で小さな苗を日焼けさせてしまいました。 そこで、救出の為、いくつかを接木していました。 キリンウチワに接いでみましたが、相性が悪かったようで、成功しませんでした。 但し、竜神木とは相性があったようです。 接木後、1カ月ほど経ちましたが、膨らみ始めました。 もっと大きくなり、沢山子吹いてくれば、大型宝剣に接ぎたいとおもっています。 以前訪問した趣味家の温室で、大型宝剣の上にゲオメトリクスを大群生させているのを見せてもらいました。 私も、それを目指したいと思っています。 |

カテゴリ

すべて

アーカイブ

7月 2024

運営者近畿の住宅地の中でサボテンや多肉を育てています。 |

RSSフィード

RSSフィード