「新 サボテン接木入門・初めての人でも失敗しない!」について

「サボテン接木入門」とは今から50年程前の1970年に、日本文芸社より出版された書籍です。

作者は、団塊世代の栽培家にはお馴染みの伊藤芳夫(1907~1992)氏です。 総ページ数448ページにわたり、サボテンの接木にこだわり、詳細知識を紹介している本です。 恐らく古今東西、これだけのボリュームを費やし、サボテンの、しかも接木にこだわり詳細解説している書籍は他には無いでしょう。 50年前の本だけど古臭くないのか?正直、著者に対する偏見と昔の本という事で、身構えて読み始めました。

しかしながら、読んでみると、想像を遥かに超えた良質な内容にとても驚かされました。 とても、客観的、実証的な内容でした。 本書を読んで、特に私 が気が付いた点は下記です。 |

現在でも色褪せていない内容

・接木台木(砧木)の種類紹介

|

台木について、複数種を紹介しています。また、それぞれの台木について和名のみならず、学名が記載されています。

本書は学名に拘った種類の紹介をされているので、現在でも具体的に何を指すのか、とてもわかり易く、内容も色あせる事なく理解できます。 学名さえ分かれば気軽に種子を海外調達できる現在において、学名をしっかりと記載している本書ととても有難いです。 |

|

和名 |

学名 |

這団扇 |

Opuntia humifusa |

銀世界 |

Opuntia leucotricha |

竜華宝剣 |

Opuntia maxima |

大型宝剣 |

Opuntia fiscus-indica |

紅花団扇 |

Opuntia bergeriana |

袖ヶ浦 |

Eriocereus (Harrisa) Jusbertii |

臥龍 |

Eriocereus (Harrisa) bomplandi |

竜神木 |

Myrtillocactus geometrizans |

キリンウチワ |

Pereskiopsis velutina |

短毛丸 |

Echinopsis eyriesii |

花盛丸 |

Echinopsis tubiflora |

三角柱 |

Hylocereus trigonus |

杢キリン |

Pereskia aculeata |

黄大文字 |

Trichocereus spachianus |

大稜柱 |

Trichocereus macrogonus |

青緑柱 |

Trichocereus peruvianus |

光緑柱 |

Trichocereus neolamprochlorus |

天主閣 |

Trichocereus bridgesii |

鋭稜柱 |

Cereus dayamii |

鬼面角 |

Cereus peruvianus |

朝霧閣 |

Ritterocereus pruinosus |

雷神角 |

Polaskia chichipe |

・台木の増殖・繁殖方法

オプンティア、ハリシア、トリコケレウスを中心とした台木をどの様にして増殖させるのか、そのハウツーが詳細に記載されています。

例:

・台木を接ぎ木して(袖ヶ浦をオプンティアに接ぐ)増殖させる

・台木を挿し木して増殖させる場合、成長点を残すと根が出やすい

(※発根を促進させる「オキシベロン」というホルモンは、植物の成長点で生成され、根の部分に向かうと言われています)

例:

・台木を接ぎ木して(袖ヶ浦をオプンティアに接ぐ)増殖させる

・台木を挿し木して増殖させる場合、成長点を残すと根が出やすい

(※発根を促進させる「オキシベロン」というホルモンは、植物の成長点で生成され、根の部分に向かうと言われています)

50年前と現在では少々時代背景の異なるもの

さすがに半世紀前と現在の日本は世相、流通状況が大きく異なります。

従って、本書を読み進めるにあたっては、「脳内変換」が必要な部分もあります。

これらは、半世紀前の日本を知る歴史的な 意義としても、とても興味深く読み進める事ができました。

従って、本書を読み進めるにあたっては、「脳内変換」が必要な部分もあります。

これらは、半世紀前の日本を知る歴史的な 意義としても、とても興味深く読み進める事ができました。

・現在と用土の概念が異なる

当時を知る先輩曰く、昔は西日本=砂、東日本=赤玉を基本とした用土だったとのことです。

60年代~70年代のモータリゼーションが深化し、物流体制が整備されて以降、西日本でも赤玉、鹿沼土といった用土が使われた始めたようです。

著者は西日本(山口県宇部市)での栽培経験を元に著述を行われている為、砂を中心とした用土で解説しています。

この点は現在と異なります。

60年代~70年代のモータリゼーションが深化し、物流体制が整備されて以降、西日本でも赤玉、鹿沼土といった用土が使われた始めたようです。

著者は西日本(山口県宇部市)での栽培経験を元に著述を行われている為、砂を中心とした用土で解説しています。

この点は現在と異なります。

・肥料の種類

本書では、肥料は基本的に「鶏糞」をメインに記載されています。

現在では、液肥、化学肥料がとても豊富です。根痛めの少ない肥料も多く販売されています。

肥料の面では現在と半世紀前は多く異なる点があるので注意が必要です。

現在では、液肥、化学肥料がとても豊富です。根痛めの少ない肥料も多く販売されています。

肥料の面では現在と半世紀前は多く異なる点があるので注意が必要です。

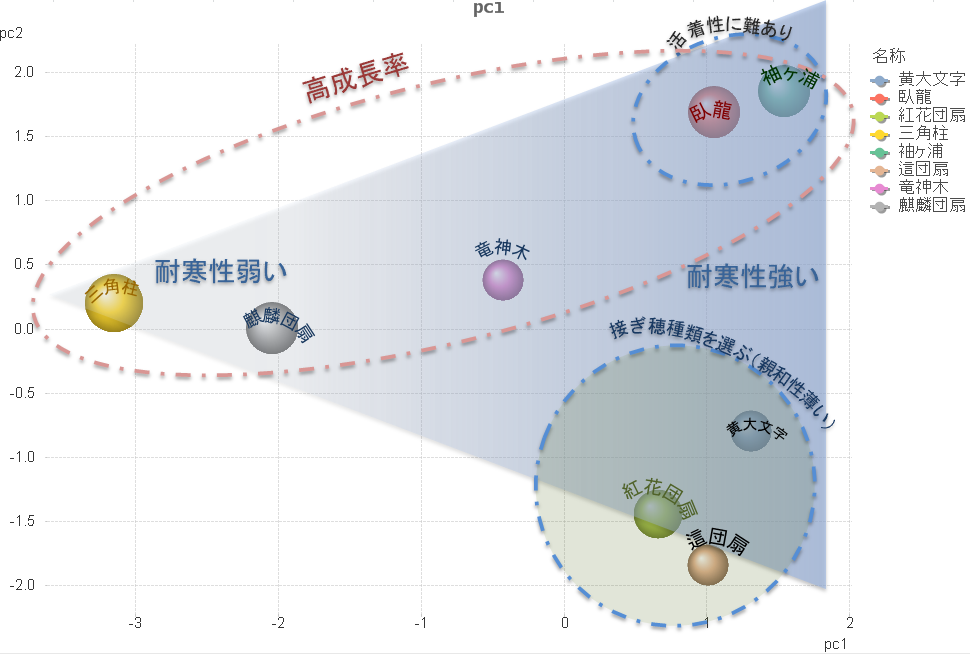

台木(砧木)の種類別、判別セグメント分析

本書の内容を元に、台木について成長率、耐寒性、開花性、親和性、穂寸法、耐久性、活着性の7つの説明変数を得点化しました。

※得点化については、私のバイアスがかかっています。

この得点を基に、判別セグメント分析をおこなってみました。

具体的な評価内容は下記になります。

※得点化については、私のバイアスがかかっています。

この得点を基に、判別セグメント分析をおこなってみました。

具体的な評価内容は下記になります。

「サボテン接木入門」について全体的な感想

いわゆる団塊世代の栽培家は、「昔の栽培ブームの時には、良質な「栽培指南書」があったが、昨今のブームでは、「インテリア」本しか無い」とよく言います。

団塊ジュニアの私でも、それは常々感じており、良質な栽培に関する知識を“体系的”に知るには、ほぼ海外のサイトを見に行ってしまっています。

こうした中、サボテンの接木に関して、良質な"知識体系"が50年も前に、しかも"日本"で存在していた事に驚かされました。

古代インカ文明で既に、高度な脳手術・精密な建築技術があったことを発見したのに似た、感覚におそわれました。

ただ、とても残念な事に、本書の流通はほぼありません。

Amazonの古書コーナーでも、高価な値段が付き、更に在庫がありません。

失われた古代文明が現在に復活すべく、本書がKindleなどでデータ化されることを切に願います。

とりあえず、Amazonの本書のコーナーでKindle化リクエストをお願いしておきました。

参考までに、ここで本書の目次について別ページにて記載しました。

団塊ジュニアの私でも、それは常々感じており、良質な栽培に関する知識を“体系的”に知るには、ほぼ海外のサイトを見に行ってしまっています。

こうした中、サボテンの接木に関して、良質な"知識体系"が50年も前に、しかも"日本"で存在していた事に驚かされました。

古代インカ文明で既に、高度な脳手術・精密な建築技術があったことを発見したのに似た、感覚におそわれました。

ただ、とても残念な事に、本書の流通はほぼありません。

Amazonの古書コーナーでも、高価な値段が付き、更に在庫がありません。

失われた古代文明が現在に復活すべく、本書がKindleなどでデータ化されることを切に願います。

とりあえず、Amazonの本書のコーナーでKindle化リクエストをお願いしておきました。

参考までに、ここで本書の目次について別ページにて記載しました。